ボランタリーカーボンクレジット市場は、気候変動対策の重要な資金調達メカニズムとして期待されている。しかし、「本当にそのクレジットは環境価値を持っているのか」という根本的な疑念が長年のボトルネックとなっていた。この信頼性の欠如が、大規模な民間資金の流入を妨げ、グリーンウォッシングの温床であるという批判を招いてきた背景がある。

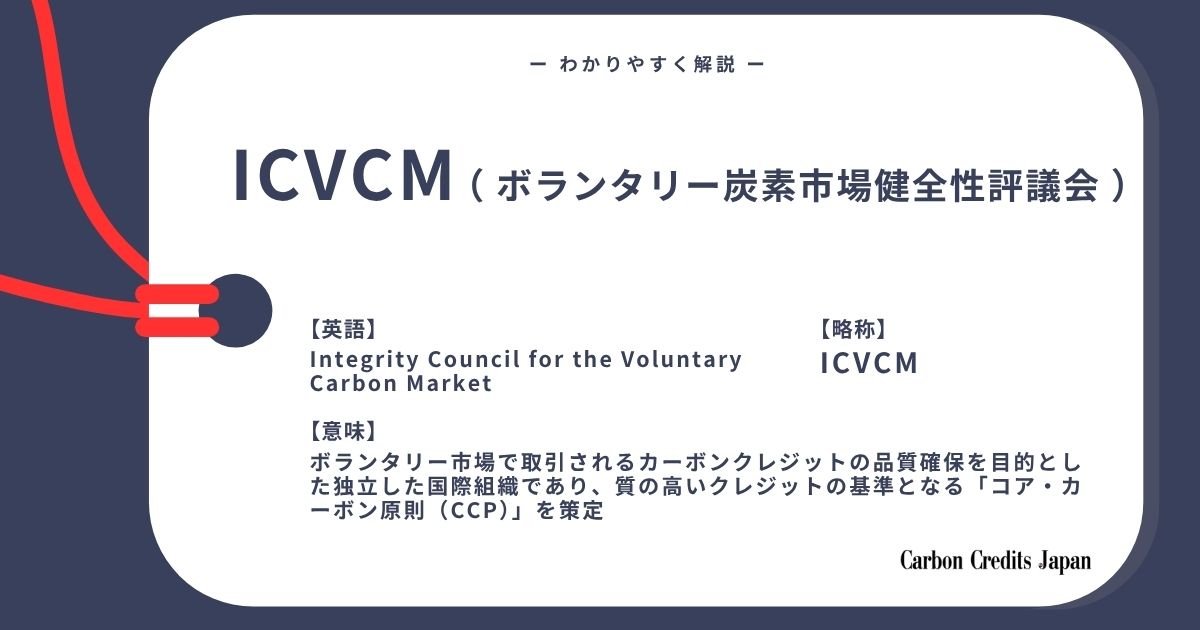

ICVCMの設立と役割

この市場の根幹に関わる「カーボンクレジットの品質」問題に対し、グローバルな基準を打ち立てるために設立された独立したガバナンス組織が、「自主的炭素市場のための十全性評議会(Integrity Council for the Voluntary Carbon Market, ICVCM)」である。

ICVCMとは、ボランタリー市場で取引されるカーボンクレジットが、本当に高品質であるかを判断するための、世界的な「品質保証基準」を策定・運用する独立機関である。ICVCMは、カーボンクレジットそのもの(供給側)の品質に焦点を当てている。

その中核的な役割は、「中核炭素原則(Core Carbon Principles, CCPs)」と呼称される一連の厳格な品質基準を定めることである。この基準を満たしたカーボンクレジットに対してのみ「CCPラベル」という認証を与える。

これにより、買い手はどのカーボンクレジットが信頼に足るものかを、一目で識別することが可能となる。

ICVCMの重要性

ICVCMの重要性は、これまで混沌としていた市場に、信頼できる「共通言語」と「品質の物差し」を提供し、市場の健全なスケールアップを可能にする点にある。

これは、食品市場における「有機JAS認証」や「HACCP」のような食品安全基準に例えることができる。認証制度がなければ、消費者は食品の品質を自力で判断せざるを得ず、安心して高価な商品を買うことはできない。その結果、質の悪い安価な商品ばかりが出回り、市場全体が停滞してしまう。

ICVCMが提供する「CCPラベル」は、この有機JAS認証に相当する。

この信頼の証があることで、企業や投資家といった買い手は、「このカーボンクレジットへの投資は、本物の気候変動対策につながる」という確信を持って、大規模な資金を市場に投じることが可能になる。この信頼性の基盤があって初めて、気候変動対策の最前線である途上国の優れたプロジェクトへと、大規模な民間資金が滞りなく流れる「金融のハイウェイ」が整備される。

仕組み、コアカーボン原則(CCPs)と評価フレームワーク

ICVCMの活動の心臓部が、「コアカーボン原則(CCPs)」と、それに基づく「評価フレームワーク」である。CCPラベルを得るためには、極めて高いハードルをクリアしなければならない。

コアカーボン原則(CCPs)とは

CCPsは、カーボンクレジットが満たすべき以下の3つの主要な要素に関する10の原則から構成される。

- ガバナンス

プログラム運営組織が透明性、独立性、専門性を持って運用されていること。 - 排出削減効果

カーボンクレジットが本物の、検証可能な、永続的な排出削減または除去を表していること(追加性、漏出リスクの最小化、ダブルカウントの排除など)。 - 持続可能な開発

カーボンクレジット発行プロジェクトが、環境や社会に悪影響を与えず、持続可能な開発に貢献していること。

評価フレームワーク

CCPラベルは、以下の二段階の評価をクリアしたカーボンクレジットのみに付与される。

- プログラム・レベルの評価

カーボンクレジットを発行する仕組み(例:VCS, Gold Standardなど)自体が、CCPsのガバナンスと排出削減効果の原則に適合しているかを評価する。 - カテゴリー・レベルの評価

個別の排出削減・除去活動のタイプ(例:森林保護、再生可能エネルギーなど)が、CCPsの原則を確実に満たすために、追加の要件が必要かを評価する。

この両方の評価をクリアしたカーボンクレジットのみが、市場で「CCPラベル」を付けて取引される資格を得る。

ICVCMとVCMIの連携

「カーボンクレジットを使用する側のルール」を定めるVCMI(Voluntary Carbon Markets Integrity Initiative)は、ICVCM(供給側)と連携して市場全体の信頼性(Integrity)を担保するエコシステムを形成している。

VCMIは、その「主張実践規範」の中で、企業が高品質な主張を行うためには、CCPラベルの付いたカーボンクレジットを使用することを実質的に求めている。このように、ICVCMとVCMIは「車の両輪」として機能し、市場全体の信頼性を支える。

メリットと課題

ICVCMは市場に秩序をもたらす一方で、その厳格さは新たな挑戦も生み出している。

メリット

- 市場の信頼性向上

グリーンウォッシングのリスクを大幅に低減し、健全な市場成長の基盤を築く。 - 質の高いプロジェクトへのインセンティブ

CCPsの厳しい基準を満たすために努力する、途上国の優れたプロジェクト開発者に、より多くの資金が向かうようになる。 - デューデリジェンスの簡素化

買い手は、CCPラベルの有無でクレジットの基本品質を判断でき、取引コストが削減される。

課題

- 市場の二極化

CCPラベル付きの高品質・高価格なカーボンクレジットと、ラベルのない低品質・低価格なカーボンクレジットとの間で市場が分断され、後者が淘汰されていく可能性がある。 - 途上国への負担

厳格な基準を満たすためのモニタリングや文書化には高いコストと専門知識が必要であり、リソースの限られた途上国の小規模なプロジェクト開発者にとっては、参加への障壁が高くなる恐れがある。

まとめ

ICVCMは、ボランタリーカーボンクレジット市場を、信頼という名の共通基盤の上に再構築するための、不可欠な存在である。

- ICVCMは、カーボンクレジットの「品質」を保証する、供給側のグローバルな基準設定機関である。

- その中核である「中核炭素原則(CCPs)」と「CCPラベル」は、高品質カーボンクレジットのデファクトスタンダードである。

- VCMI(需要側)と連携し、「車の両輪」として市場全体の信頼性(Integrity)を支える。

- その厳格な基準は、途上国の小規模な事業者にとって挑戦となり得るため、能力構築支援がセットで求められる。

CCPラベルはカーボンクレジット市場における「信頼の通貨」として、あらゆる取引の前提となる。ICVCMが直面する最大の挑戦は、その厳格な基準を維持しつつも、最も支援を必要とする途上国の小規模でインパクトの大きいプロジェクトを排除しない、包摂的な枠組みをいかに構築していくかである。