経済産業省は7月2日、第1回排出量取引制度小委員会を開催し、2026年度から義務化する排出量取引制度(ETS)の具体設計議論を開始した。カーボンクレジット活用上限を排出量の10%に設定し、排出削減義務達成にJ-クレジットやJCM(二国間クレジット)を活用可能とする制度骨格が提示された。

GX(グリーントランスフォーメーション)実現に向け今後10年間で150兆円超の官民投資を掲げる政府は、カーボンプライシングを成長戦略の中核と位置付けており、ETSを通じて企業のGX投資を促す狙いだ。改正GX推進法に基づき、これまでGXリーグで試行的に運営されてきたGX-ETSを法的拘束力を持つ義務制度へ移行する。

議論では、排出量算定対象はScope1の直接排出に、輸送由来のCO2も対象に含める方針を確認。カーボンクレジット活用は排出削減義務達成時のみ認め、制度参加要件の10万トン閾値判断には利用不可とする。またJ-クレジットの発行時期制限は設けず、JCMクレジットは2021年以降に削減・吸収されたものを有効とする方針だ。

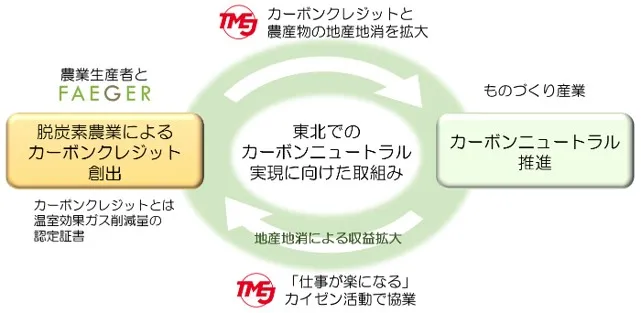

炭素除去(CDR)に関しては、炭素回収・利用・貯留(CCUS)や森林吸収源クレジットのETS組込みを積極検討する方針が示され、今後の日本のETS市場で除去クレジットの流動性が高まる可能性がある。国際比較では欧州ETSなどが5〜10%のオフセット上限を設定する中、日本も同水準で開始し、市場の流動性と価格動向に応じて柔軟に見直す考えを示した。

排出枠の割当は当面100%無償としつつ、将来的には有償化を段階的に進める方針だが、カーボンクレジット市場の流動性向上と価格安定化策(上限・下限価格設定)が重要論点となる。

事務局は「ETSはGX推進の柱であり、ETSを通じて企業のGX投資とCDRの市場形成を同時に促す」と述べ、除去クレジットの検証体制整備やベンチマーク設定、価格上限の初期設定など残る課題に対応しつつ、今年度中の政令施行、2026年度の本格稼働を目指す姿勢を示した。

参考:https://www.meti.go.jp/shingikai/sankoshin/sangyo_gijutsu/emissions_trading/001.html