はじめに

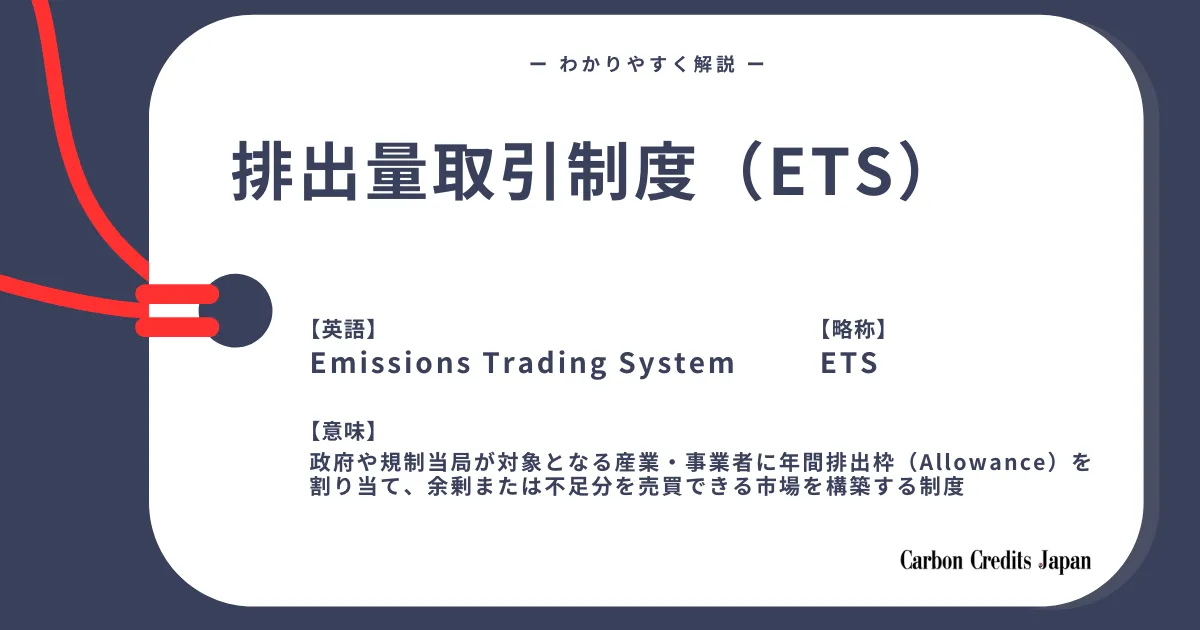

カーボンクレジットと並び、気候変動対策の根幹をなす経済的手法として世界的に導入が進んでいるのが「排出量取引制度(Emissions Trading Scheme, ETS)」です。これは、政府が産業界全体の温室効果ガス(GHG)排出量に上限(キャップ)を設定し、その範囲内で企業間が排出する権利(排出枠)を売買(トレード)する、いわば「キャップ・アンド・トレード」と呼ばれる仕組みです。

本記事では、このETSを「国際開発と気候変動ファイナンス」の視点から深掘りします。ETSが、いかにして国内の資金を低炭素技術へと振り向け(Finance Mobilization)、市場の信頼性(Integrity)を保ちながら機能するのか。そして、この制度が国境を越える際、途上国の経済や、そこで働く人々の公正な移行(Just Transition)にどのような影響を及ぼし、新たな国際協力の機会を生み出すのか。これらの点を中心に、制度の核心から最新の国際動向までを解説します。

用語の定義

一言で言うと、排出量取引制度(ETS)とは**「温室効果ガス排出量に『総量の上限』を設け、その上限内で排出する権利を市場で売買させることで、社会全体として最も経済的に効率よく排出削減を促す制度」**です。

これは、カーボンプライシング(炭素への価格付け)の代表的な手法の一つです。政府がGHG排出という環境への負荷に対して、直接税金を課す「炭素税」とは異なり、市場メカニズムを通じて炭素の価格が決定される点が最大の特徴です。企業は、自社で削減努力をするコストと、市場で排出枠を購入するコストを比較し、より安価な方を選択することができます。

重要性の解説

ETSの重要性は、環境目標の達成を確実なものにしながら、経済への影響を最小限に抑える「柔軟性」と「効率性」にあります。

社会全体のGHG排出量を「国家予算」だと考えてみましょう。政府はこの予算の総額(キャップ)を、科学的知見に基づき、年々厳しくなるように設定します。そして、その予算を使うための「許可証(排出枠)」を各企業に割り当てます。

最新の省エネ設備を導入して許可証が余った企業は、それを市場で売却して利益を得ることができます。一方、対策が遅れている企業は、不足分を市場から購入しなければならず、それがコスト増に繋がります。この価格シグナルが、あらゆる企業に対して「排出量を減らすことが経済合理性にかなう」という強力なインセンティブを与え、低炭素技術への投資やイノベーションを社会全体で加速させるのです。この仕組みは、限られた資金を、最も削減効果の高い場所へと効率的に導くための羅針盤の役割を果たします。

仕組みや具体例

ETSの運用は、「キャップ(上限設定)」「アロケーション(排出枠の配分)」「取引(市場)」の3つの要素で構成されます。

- キャップ(上限設定): 政府が制度の対象となる産業(電力、鉄鋼、セメントなど)全体に対し、年間のGHG排出許容総量を設定します。このキャップは、国の削減目標と整合性を取る形で、段階的に引き下げられていきます。

- アロケーション(排出枠の配分): 設定されたキャップの範囲内で、対象となる各企業に排出枠を配分します。配分方法には、過去の実績に基づいて無償で割り当てる「グランドファザリング方式」と、企業が入札形式で購入する「オークション(有償割当)方式」があります。近年は、公平性と歳入確保の観点からオークション方式が主流となりつつあります。

- 取引(市場): 企業は、割り当てられた排出枠を過不足に応じて、専用の市場で自由に売買します。排出枠の価格は、需要と供給のバランスによって常に変動します。

具体例:EU-ETS(欧州連合排出量取引制度)

世界で最も歴史が長く、最大規模のETSです。2005年に導入され、現在ではEU域内の発電所や大規模工場、航空会社など1万以上の施設を対象とし、EU全体の排出量の約4割をカバーしています。オークションによる歳入は、再生可能エネルギー導入や低所得者層のエネルギー移行を支援する「イノベーション基金」や「近代化基金」などに充当され、公正な移行を資金面で支えています。

国際的な動向と日本の状況

2025年現在、ETSは世界的な広がりを見せるとともに、国際貿易のルールにも大きな影響を与え始めています。

国際的な動向:

最大の注目点は、EUが導入した**「炭素国境調整メカニズム(Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM)」**です。これは、EU域内よりも緩い気候変動対策しか行っていない国からの輸入品(鉄鋼、セメント、電力など)に対し、EU-ETSで課される炭素価格に相当する課徴金を課す、いわば「炭素の関税」です。これにより、生産拠点が規制の緩い国へ移転してしまう「カーボンリーケージ」を防ぐと同時に、貿易相手国にカーボンプライシングの導入を促す狙いがあります。この動きは、気候変動対策が国際競争力の源泉となる時代の幕開けを象徴しており、特に製造業を輸出の柱とする途上国にとっては、国内の脱炭素化が待ったなしの経営課題となっています。

日本の状況:

日本では、2023年度から**「GXリーグ」**の枠組みの下で、自主的な排出量取引制度(GX-ETS)が第一フェーズとして始動しました。これは、参加企業が自ら設定した目標に対し、過不足分をカーボンクレジットなどで取引するものです。そして、2026年度からは発電事業者などを対象とした有償オークションを伴う本格的なETSの導入が計画されており、さらに2033年度からはその対象を拡大していく方針が示されています。日本のETSが、先行するEU-ETSなどと遜色のない市場の信頼性を確保し、CBAMのような海外の制度とどう連携していくかが、今後の日本の産業競争力を左右する重要な焦点となります。

メリットと課題

ETSは強力な政策ツールですが、その制度設計には細心の注意が求められます。

メリット:

- 環境目標の確実な達成: キャップにより排出総量が確定するため、目標達成の確実性が高い。

- 経済的効率性: 市場原理に基づき、社会全体で最もコストの低い削減方法が選択される。

- イノベーションの促進: 炭素価格が、低炭素・脱炭素技術への長期的な投資インセンティブとなる。

- 政府歳入の創出: 排出枠のオークション収入を、気候変動対策や公正な移行のための財源として活用できる。

課題:

- 価格の不安定性: 景気動向などにより排出枠の価格が乱高下し、企業の長期的な投資計画を不安定にするリスクがある。

- 国際競争力への影響: 制度を導入した国の企業が、未導入の国の企業に対してコスト面で不利になる可能性がある(→CBAMの導入背景)。

- 分配の公平性: 排出枠の初期配分や、エネルギー価格上昇が低所得者層に与える影響(逆進性)への配慮が不可欠(公正な移行)。

- 途上国への影響: CBAMのような制度が、途上国の輸出産業に過度な負担をかけ、その経済発展を阻害する「保護主義」と見なされるリスクがある。技術支援や資金協力といった国際的な枠組みがセットで求められる。

まとめと今後の展望

排出量取引制度(ETS)は、気候変動という市場の外部不経済を内部化し、経済成長と脱炭素を両立させるための、現時点で最も有力な政策手段の一つです。

要点:

- ETSは「キャップ・アンド・trade」により、排出削減の環境目標と経済的効率性を両立させる制度である。

- 炭素に市場価格を与えることで、民間企業による低炭素技術への投資を強力に後押しする。

- EUのCBAM導入により、ETSの有無やその炭素価格の水準が、国際貿易における競争条件を直接左右する時代に突入した。

- 制度の成功には、価格安定化措置といった市場の信頼性確保と、オークション収入の再分配などを通じた「公正な移行」への配慮が不可欠である。

今後の展望として、ETSは単なる国内政策に留まらず、国家間の連携(リンケージ)が進んでいくと予想されます。これにより、より広域で効率的な炭素市場が形成され、世界全体の排出削減が加速する可能性があります。日本が今後導入する本格的なETSが、こうした国際的な潮流の中でどのような役割を果たしていくのか。そして、CBAMのような動きに対し、途上国への配慮と支援を通じて、世界の持続可能な開発にどう貢献していくのか。その制度設計と国際社会における立ち振る舞いが、今まさに問われています。