ある国が意欲的な気候変動政策を導入し、国内の温室効果ガス(GHG)排出削減に成功したとする。しかし、その結果として、規制の緩い他国でかえってGHG排出量が増加してしまう。この意図せざる負の副作用が、カーボンリーケージ(炭素漏洩)である。これは、一国だけの努力では気候変動という地球規模の問題は解決できない現実を突きつける、極めて深刻な課題だ。

本記事では、このカーボンリーケージを「国際開発と気候変動ファイナンス」の視点から深く分析する。リーケージがいかにして先進国の気候変動政策の信頼性を損ない、開発途上国にどのような複雑な影響を与えるのか。そして、この問題に対する切り札として登場した炭素国境調整メカニズム(CBAM)が、公正な移行の観点からどのような課題をはらんでいるのか、そのメカニズムと国際的な力学を解説する。

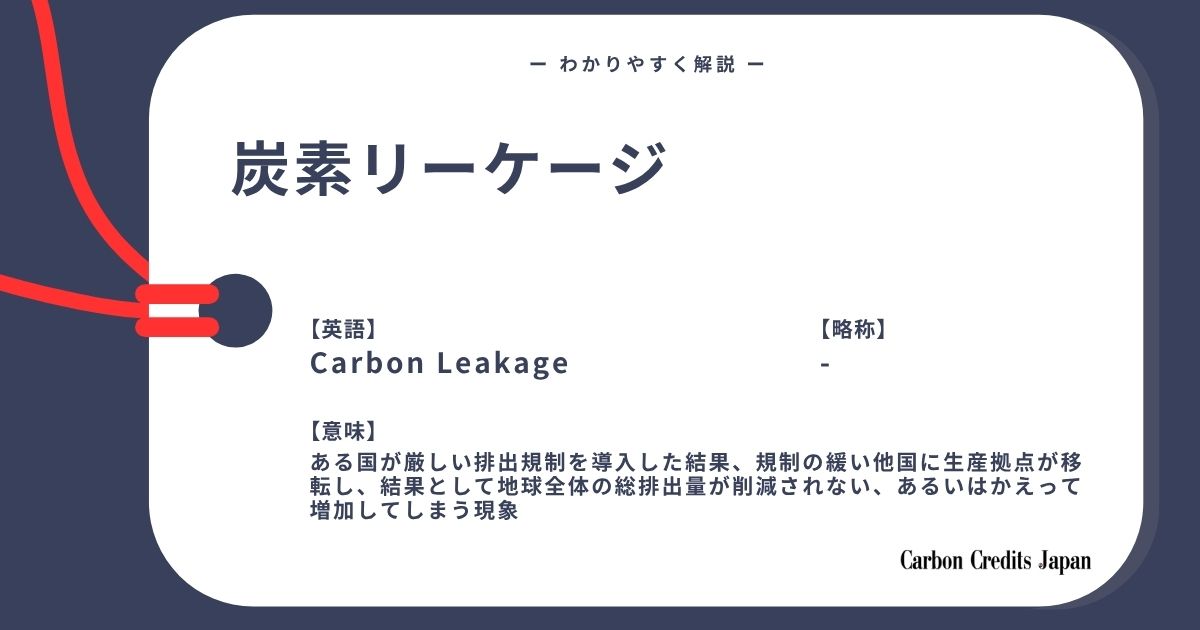

カーボンリーケージとは

カーボンリーケージとは「ある国が気候変動対策を強化した結果、その国のGHG排出量は減少するものの、対策が不十分な他国の排出量がその分、あるいはそれ以上に増加してしまう現象」を指す。この「漏洩」は、主に以下の2つの経路で発生する。

投資リーケージ(生産拠点の移転)

国内の炭素価格(炭素税や排出量取引制度の価格など)が高騰することで、鉄鋼やセメントなどのエネルギー集約型産業が、製造コストが安く規制の緩い国へと工場や生産拠点を移転するケースである。

貿易リーケージ(国際競争力の変化)

生産拠点の移転は伴わないものの、国内製品に炭素コストが転嫁されて価格が上昇するケースである。この結果、炭素コストがかからない安価な輸入品との競争に敗れ、国内生産が減少して輸入が増加する。これにより、排出が輸入先の国へと「漏洩」することになる。

いずれの場合も、国内の排出量は見かけ上減少するが、地球全体の排出量は削減されない。生産効率の悪い国への移転が起これば、かえって排出量が増加する可能性さえある。

カーボンリーケージの重要性

カーボンリーケージの重要性は、気候変動対策の「環境実効性」と「経済的な公平性」を同時に損なう根本的な脅威である点にある。

環境実効性の毀損

地球全体の排出量が削減されなければ、気候変動対策としての意味を成さない。一国の努力が他国の排出増で相殺されてしまっては、本末転倒である。

経済的な不公平

厳しい規制下で努力する国内企業が、規制のない国の企業に対して一方的に不利な競争を強いられることになる。これは公正な競争環境を歪めるものである。

政策導入への政治的障壁

リーケージへの懸念は、各国政府が野心的なカーボンプライシング導入を躊躇する最大の要因となってきた。産業界からの反発を招き、政治的なブレーキとして機能してしまうのである。

仕組みや具体例

カーボンリーケージが実際にどのように発生し、それに対してどのような対策が講じられてきたのかを解説する。

発生の典型例、EUの鉄鋼業

EUが排出量取引制度(EU ETS)を導入し、域内の鉄鋼メーカーに高い炭素コストを課したとする。すると、EU製の鉄鋼は価格に炭素コストが上乗せされるため、炭素規制のない国(トルコや中国など)で生産された安価な鉄鋼に比べて価格競争力が低下する。

その結果、欧州の自動車メーカーや建設会社は安価な輸入鉄鋼の使用を増やすことになる。EU域内の鉄鋼生産は減少し、それに伴い域内の排出量も減少するが、その分、輸入先の国での鉄鋼生産と排出量が増加してしまうのである。

伝統的な対策とその限界、排出枠の無償配分

これまでEUなどでは、リーケージのリスクが高い産業(鉄鋼、セメントなど)に対し、排出枠の一部を無償で配分することで炭素コストの負担を軽減し、国際競争力を維持しようとしてきた。しかし、この方法は企業の排出削減インセンティブを弱めるという副作用を伴っていた。

新たな対策、炭素国境調整メカニズム(CBAM)

そこで導入されたのが、より抜本的な解決策である「炭素国境調整メカニズム(CBAM)」である。これは輸入品に対し、その製造過程で排出された炭素量に基づいて、EU域内の炭素価格と同等の価格を課す仕組みだ。いわば「炭素の国境税」である。

国際的な動向と影響

CBAMをはじめとする気候変動政策と貿易政策の融合は、世界の大きな潮流となっている。

国際的な影響と途上国の視点

CBAMの導入は、EUなどの主要な貿易相手国、特に鉄鋼やアルミニウムなどを輸出する開発途上国に大きな影響を及ぼす。

途上国側からは、輸出製品の価格競争力を著しく低下させるため、先進国による「保護主義」であるとの批判も根強い。一方で、CBAMは途上国が自国でカーボンプライシングを導入したり、製造プロセスの脱炭素化を進めたりする強力なインセンティブにもなり得る。自国で炭素コストを支払っていることを証明できれば、CBAMの支払いが減免されるため、グリーンな生産体制への移行を促す「外圧」として機能するからだ。

輸出国への影響

日本を含め、CBAM導入国への主要な輸出国も直接的な影響を受ける。将来的にCBAMによる負担を回避するためには、国内のカーボンプライシングを国際的に遜色のないレベルまで引き上げていく必要性に迫られていると言えるだろう。

メリットと課題

カーボンリーケージ対策、特にCBAMは気候変動対策の新たな地平を切り拓く一方で、多くの課題も抱えている。

メリット

- リーケージの防止である。国内企業の国際競争力を保護することで、野心的な気候変動政策の導入を政治的に容易にする。

- 世界的な気候変動対策の促進が挙げられる。貿易相手国に脱炭素化へのインセンティブを与え、世界全体のカーボンプライシング導入を促す効果が期待できる。

- 市場の信頼性向上である。地球規模で排出削減が確実に行われるよう、政策の抜け穴を塞ぐ役割を果たす。

課題

一方で、最大の課題は途上国への負担である。途上国の輸出産業に打撃を与え、経済発展を阻害するリスクがある。脱炭素化を進めるための技術支援や資金動員がセットでなければ、不公正な貿易障壁となりかねない。

また、技術的な複雑さも壁となる。輸入品の炭素排出量を正確に算定・検証(MRV)するための、信頼性の高い国際的なルール構築は極めて困難である。

さらに、保護主義への懸念も拭えない。気候変動対策を名目としつつ、実際には自国産業保護のための貿易障壁として利用される危険性が指摘されている。

まとめ

カーボンリーケージは、気候変動対策がもはや一国の環境政策に留まらず、国際的な経済・貿易政策そのものであることを明確に示している。

この問題は、一国の対策が他国の排出増を招く副作用であり、地球全体の削減を阻害する深刻な課題である。これに対する強力な対策がCBAMだが、それは世界の脱炭素化を促す力を持つ反面、途上国経済への負担という課題も突きつけている。

今後、気候変動対策は国際的な貿易・投資ルールとますます不可分に結びついていくだろう。炭素排出量が企業のコストのみならず、国家の貿易競争力を左右する時代が到来している。この新たな競争環境において、開発途上国が取り残されることなくグリーンな産業へ転換できるよう、先進国がいかに技術・資金面で支援できるか。それが、カーボンリーケージという課題の先にある、真に公正で効果的な地球温暖化対策を実現するための重要な使命となる。