ゴールドスタンダード(Gold Standard)は9月、企業や機関が自らの気候影響を管理するための実務指針「気候責任フレームワーク(Climate Responsibility Framework)」最新版(Ver.3.0)を公表した。本改訂は、科学的根拠に基づく排出削減から残余排出の中和、さらには「バリューチェーン外(Beyond Value Chain Mitigation, BVCM)」への貢献までを包括的に整理し、企業が国際的に信頼性ある脱炭素戦略を構築するための「道しるべ」となることを狙う。

新版では、温室効果ガス(GHG)に加え、短寿命気候因子(SLCF)の影響を企業戦略に組み込むことを推奨。また、これまで曖昧だった「進行中の排出」「残余排出」「歴史的排出」の責任区分を再整理し、企業が自らの排出をより精緻に管理する手法を示した。

歴史的排出に関しても、「過去の排出量を算定・開示し、資金的な貢献を組み込む」ことをリーダーシップの一環と位置付けている。

フレームワークは「物理的削減(abatement)」を優先としつつ、削減が困難な排出に対しては高品質なカーボンクレジットを活用する余地を明確化。ただし、これを「カーボンニュートラル」や「カーボンオフセット」と表現することは推奨されず、「貢献(contribution)」として透明に報告することを求めている。

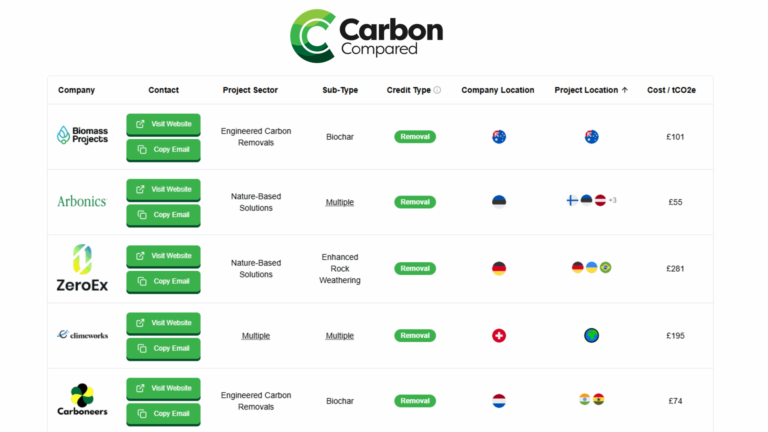

特に残余排出に対しては、長期的で高耐久の炭素除去(CDR)が必須とされ、企業は「2050年時点の残余排出を見積もり、永続性の高いCDR購入を通じて中和に責任を負うべき」と明記された。高耐久CDRは現時点で高コストだが、フレームワークは「最低でも一定割合を長期CDRに配分する財務モデル」を提示し、需要シグナルを市場に送ることの重要性を強調している。

新たに導入された「4段階アプローチ(Initiating, Emerging, Advancing, Leading)」は、組織が自らの位置づけを把握し、信頼性ある進展を示すための自己評価ツールとなる。これにより、外部からの監査やステークホルダー評価に対し、透明性と説明責任を担保できる仕組みが整う。

日本の大手製造業や金融機関は既にSBTi準拠の排出削減目標を掲げているが、フレームワーク3.0はさらに「残余排出の中和」「歴史的排出の責任」「バリューチェーン外への貢献」を求める。特に、永続性の高いCDRへの資金拠出は、今後のカーボンクレジット市場の成熟に直結するため、日本企業の調達戦略にも影響を与えるとみられる。

ゴールドスタンダードは2026年に「中和貢献パスウェイ」に関する立場文書を発表予定であり、企業の実務指針はさらに具体化される見通しだ。