英国のプリマス海洋研究所(Plymouth Marine Laboratory (PML))とエクセター大学(University of Exeter)の研究チームは8月11日、直接海洋炭素回収・貯留(DOCCS)と呼ばれる新しい気候技術について、「環境への影響が十分に解明されるまで、大規模な商業化は見送るべきだ」と警告した。

この主張は、学術誌『Frontiers in Climate』に掲載された論文で示されたもので、同技術に関するこれまでの研究と、英国で実施中のパイロット事業「SeaCURE」の結果に基づいている。

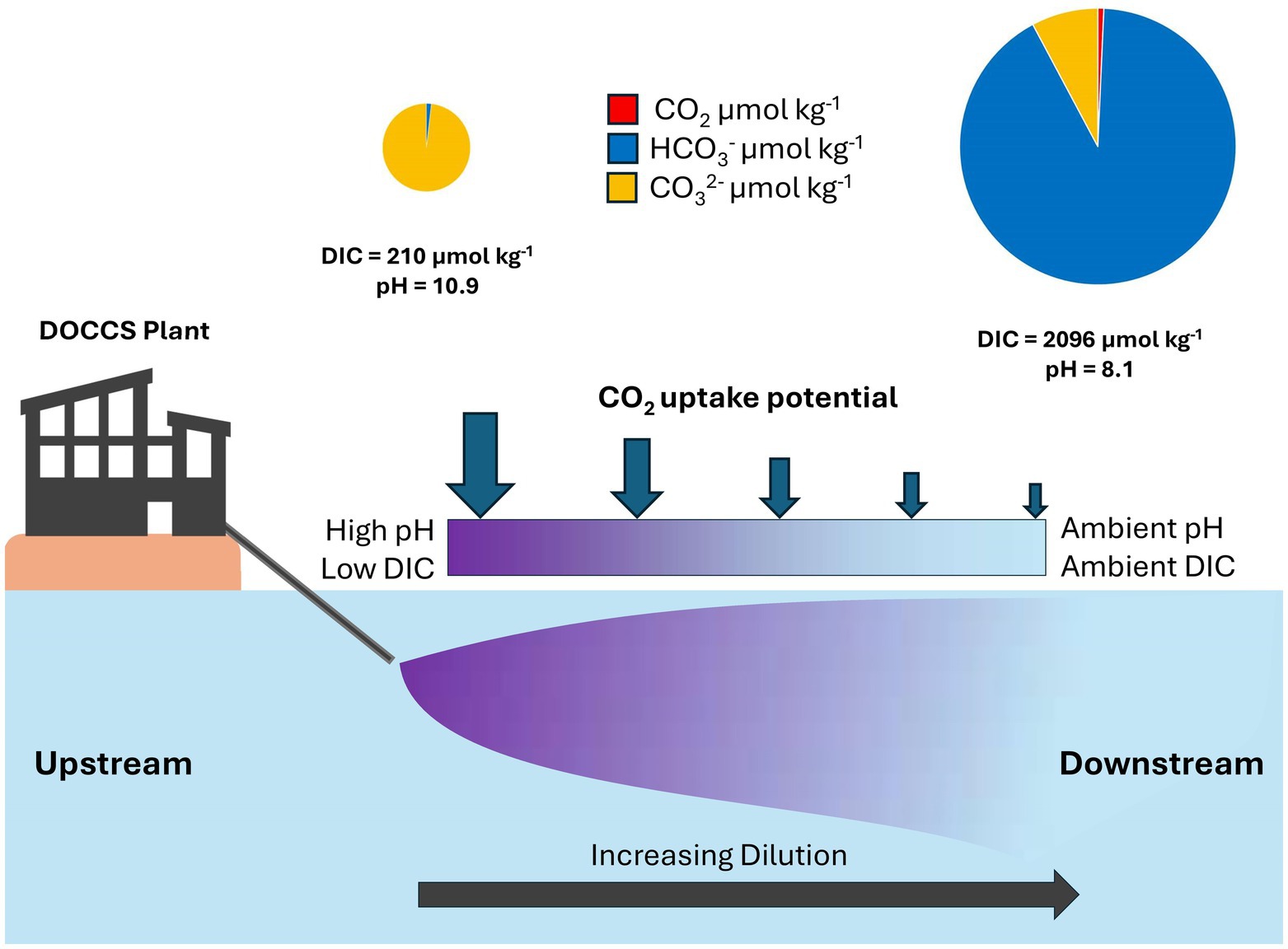

DOCCSとは、海水から二酸化炭素を取り除いたあと、その処理済みの海水を再び海に戻すという方法で、大気中のCO2をより多く吸収させる仕組み。カーボンクレジット市場では、海洋ベースの炭素除去(mCDR)技術として注目が高まっている。

研究チームのガイ・フーパー氏(筆頭著者)は、「ラボ実験では、処理された高pHの海水を十分に薄めずに戻すと、一部の海洋生物にストレスを与える可能性がある」と説明した。

特に以下のような影響が懸念されている。

- プランクトンや貝類など、炭素を必要とする生物の成長が妨げられる可能性

- 海水のアルカリ性が高まることで、魚介類に生理的な負担がかかる

- 生態系全体にどのような長期的影響があるかはまだ不明

このような懸念は、カーボンクレジットとしての信頼性(追加性・恒久性)にも関わる重要な論点となる。

共著者のヘレン・フィンドレー氏は、「技術の進歩と同じスピードで、環境への影響評価も進めなければならない」と強調した。

DOCCSはすでに、英国のほか世界各地で試験的なプロジェクトが始まっている。今後、カーボンクレジット市場での活用が期待されているが、研究チームは次のような取り組みを提案している。

- ラボや中規模実験でのさらなるデータ収集

- 長期間にわたる海洋観測

- コンピュータによる化学モデルでの影響予測

日本でも、海洋を活用した「ブルーカーボン」の取り組みが進んでおり、今後の技術導入やルールづくりにおいて、今回の研究成果は重要な指針になるとみられる。

参考:https://www.frontiersin.org/journals/climate/articles/10.3389/fclim.2025.1528951/full