炭素除去(CDR)認証団体のIsometricは10月7日、海水から二酸化炭素(CO2)を直接回収し、長期貯留する「海洋直接回収・貯留(Direct Ocean Capture and Storage、DOCS)」技術の認証プロトコルを正式に承認した。4カ月間の公開協議を経て策定された本プロトコルは、実証段階にある海洋炭素除去(mCDR)技術に対し、初の科学的な測定・報告・検証(MRV)基準を提示するものとなる。

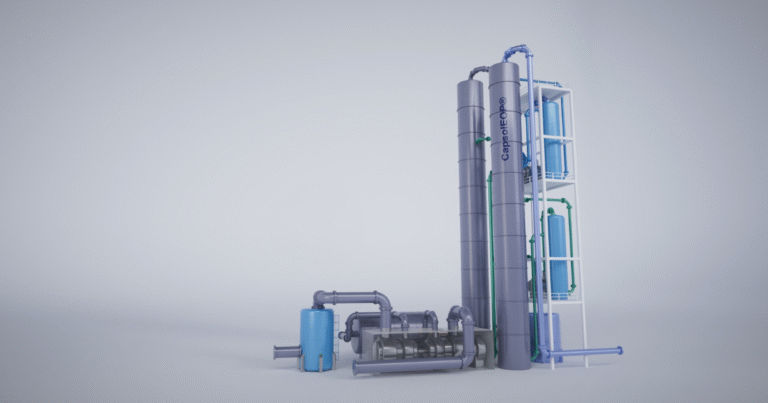

このプロトコルは、Isometricの科学チームと独立した科学ネットワークのレビューアが共同で開発したもので、カプチュラ(Captura)、カーボンブルー(CarbonBlue)、シーオーツー(SeaO2)といったDOCS技術供給企業からの実務的なフィードバックを反映している。

DOCSは、海洋が本来持つ「大気中CO2の吸収能(平衡化)」を強化する技術である。電気化学的または化学的プロセスにより、海水中の溶存CO2を分離し、抽出したCO2を地質層や鉱物化反応などの形で1,000年以上の永続貯留を行う。一方、脱炭酸化された海水は再び海面層に戻され、大気中のCO2を追加的に吸収する。

この循環過程は、大気中CO2濃度の低減に加え、海洋酸性化の緩和にも寄与する。陸地や淡水資源を大量に必要としないため、土地利用の制約を受けにくいスケーラブルなCDR手法として注目されている。

Isometricが策定したDOCSプロトコルは、同社独自の「エア・シーCO2吸収モジュール(Air-Sea Carbon Dioxide Uptake Module)」を用い、現場観測データと国際的に認められた海洋モデルを組み合わせてCDR量を算定する。これにより、DOC S由来のカーボンクレジットの発行に必要なMRVの厳格な枠組みを確立した。

このプロトコルの下では、CO2の貯留手法として塩水帯水層への圧入、鉱物化、建設材料内での炭酸化、さらには溶存無機炭素としての海洋内保持など、多様なモジュールを認めている。

カプチュラの最高経営責任者(CEO)スティーブ・オールドハム氏は、「今回の承認により、Isometricは直接海洋回収によるカーボンクレジットを第三者が検証可能にする科学的基準を確立した」と述べた。その上で「この厳密な枠組みが、購入者や投資家、政策立案者に高品質な炭素除去への信頼をもたらす」と強調した。

mCDRの一種であるDOCSはまだ初期段階にあり、現在世界で5件未満の実証プロジェクトが進行または計画中とされる。今回の認証プロトコルは、商業化に向けた共通基盤づくりを目的としており、初期段階の試験運用に科学的厳密性と安全性のガードレールを設定するものだ。

本プロトコルは、プロジェクト実施者に対して科学研究に資するデータ共有を義務づけており、mCDR分野の基礎科学の発展を促す狙いもある。DOCSが商業的に成立し得るかはなお検証段階にあるが、海洋を舞台とした新たな炭素除去市場の形成に向け、重要な一歩となる。

参考:https://registry.isometric.com/protocol/direct-ocean-capture-storage/1.0