エネルギー調査会社ウッド・マッケンジー(Wood Mackenzie)は、日本が二酸化炭素回収・利用・貯留(CCUS)の急速な拡大期に入り、総回収能力が現在の0.3百万トン/年(Mtpa)から2035年までに12.5Mtpaへと約30倍に増加するとの新たな分析を発表した。この成長軌道により、日本はアジア太平洋地域で最も進展の速いCCUS市場の一つに位置づけられる。

しかし、強力な政策推進にもかかわらず、国境を越えた貯留パートナーシップの形成の遅れが主因となり、2030年の政府目標達成は「約5年遅れる」との見通しを示した。

国際輸送がボトルネック、回収能力の60%が海外貯留に依存

日本の脱炭素戦略の重要な要素であるCO2貯留において、クロスボーダー輸送が決定的なボトルネックとして浮上している。政府が優先的に選定した9件の先進的な炭素回収・貯留(CCS)プロジェクト(潜在能力は合計20Mtpa超)のうち、約60%が国際的なCO2貯留に依存している。鉄鋼や石油化学といった排出削減が困難な産業が早期導入を牽引しているが、ウッド・マッケンジーは、海外への隔離オプションなしには回収のみでは不十分であると指摘する。

輸送コストの課題

日本国内での輸送と比べて、オーストラリアへのCO2輸送コストは7〜9倍高くなる可能性がある。しかし、早期にパートナーシップを確保することで、全体コストの上昇を15〜20%に抑えることが可能であり、二国間協定が市場競争力を左右する極めて重要な要因となる。

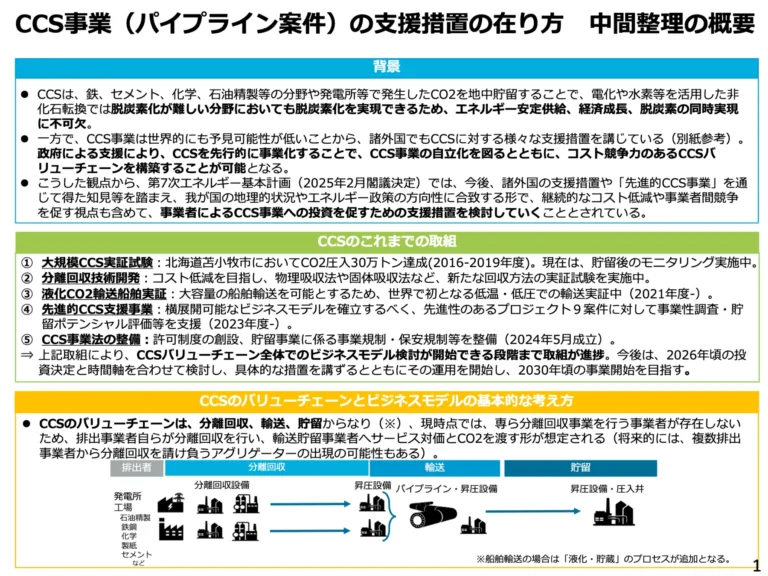

政策的な準備

日本は、明確な国家目標、低コスト資金調達メカニズム、成熟しつつある貯留規制体制、そしてGX-ETSの義務化への移行により、アジア太平洋地域でオーストラリアに次いで2番目に高いCCUS政策準備度を誇る。

商業性を左右する複数収益源の「スタッキング」戦略

ウッド・マッケンジーは、CCUS導入のために、2050年までに政府が少なくとも100億ドル(約1.4兆円)の支援が必要になると推定している。これは、同社が炭素価格が2050年までに69ドル/トン(約9,800円/トン)に達すると仮定した場合の試算である。

採算性の確保

世界の200のCCUSプロジェクトの分析によると、インセンティブがあっても、単独のCCUSプロジェクトが経済的に成立するのは依然として難しい状況にある。プロジェクトの採算性を確保するためには、補助金、税額控除、排出量取引制度(ETS)の収益、低炭素製品のプレミアムなど、複数の収益・支援メカニズムを「スタッキング(積み重ね)」することが不可欠である。

ウッド・マッケンジーのアジア太平洋CCUSリードであるヘタル・ガンジー氏は、「国境を越えた協力は、2035年に向けても単なる選択肢ではなく、必要不可欠なものだ」と述べた。日本は、オーストラリア、インドネシア、マレーシアとの貯留協定を積極的に模索しており、国内の技術革新と国際的な貯留アクセスを連携させる戦略が、コストギャップを埋め、CCUSを競争力のある産業脱炭素化ツールとして確立するために不可欠となる。今後の焦点は、二国間協定の具体的な進展にある。

参考:https://www.woodmac.com/press-releases/japans-ccus-capacity-set-to-surge-30-fold-by-2035/