経済産業省と環境省は10月8日、カーボンマネジメント小委員会の下に設置されたCCS事業制度検討ワーキンググループと、海底下CCS制度専門委員会の合同会合を開催した。今回の議題は、CO2貯留事業の安全性と長期安定性を確保するための制度設計であり、モニタリング義務、閉鎖措置、資金確保措置、JOGMEC(石油天然ガス・金属鉱物資源機構)への事業移管など、法施行に向けた具体的要件が検討された。

CCS事業法の完全施行へ 詳細制度設計を議論

経産省資源エネルギー庁と環境省は、CO2の安全かつ安定的な貯留を実現するため、モニタリングや漏えい防止措置、閉鎖措置、資金確保措置、そして貯留・導管事業に関する約款内容を含む制度の詳細を詰めている。

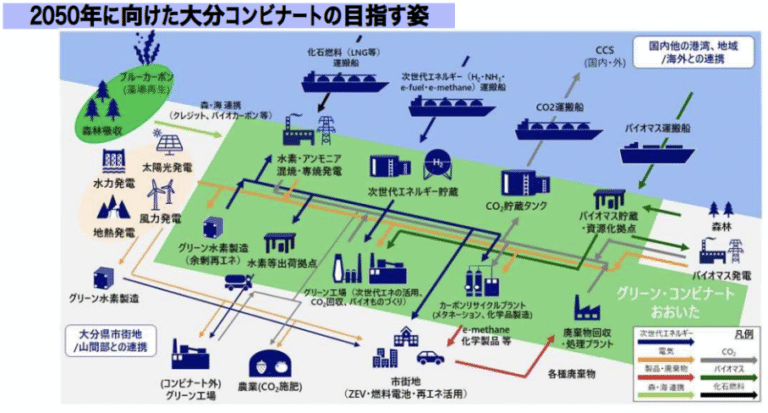

CO2貯留事業は、圧入から閉鎖、最終的な移管まで長期にわたり監視される仕組みで、圧入終了後に閉鎖措置を講じ、一定期間の経過後にJOGMECがモニタリングと管理を引き継ぐ。

この手続きには、CO2漏えい防止、閉鎖計画の認可、廃止許可の審査、JOGMECへの資金拠出などが含まれる。事業者は貯留層内でCO2の安定性を証明しなければならず、その基準としてISO27914(国際標準)に基づく手続きが採用される予定だ。

EU指令を参照した「長期安定性」評価枠組み

JOGMECは同日、「貯留CO2の長期安定性とその評価」に関する報告を行った。報告では、EU-CCS指令に基づく評価基準が紹介され、

① モデルと実測データの整合性、

② 検出可能な漏えいの不存在、

③ 貯留サイトの長期的安定状態への移行

の3項目を満たすことが求められると説明された。

また、カナダのQuest CCSプロジェクトの事例が提示され、圧入データとシミュレーションモデルを照合(ヒストリーマッチ)することで、CO2挙動の予測精度を高め、将来の漏えいリスクを定量的に評価する手法が示された。

日本版CCS管理モデル 「10年ルール」とJOGMEC移管

制度設計案では、CO2圧入停止後10年間を原則とするモニタリング期間を設定し、その後に廃止許可を経てJOGMECが管理を引き継ぐ方針が検討されている。ただし、CO2が早期に安定していると認められる場合には、移管期間を短縮できる仕組みも想定される。

廃止許可の判断基準には、「CO2が安定的に貯蔵されており、将来もその状態が続くこと」「JOGMECへの拠出金納付」「地質データやシミュレーションの適正な引き継ぎ」が含まれる。この仕組みは、今後の大規模CCS事業(例:苫小牧実証後の商用化)にも適用される見通しだ。

安全担保と投資促進の両立へ

CCSは、2050年カーボンニュートラルの達成に不可欠な脱炭素インフラと位置づけられている。制度的な明確化は、事業者のリスク低減と投資促進に直結する。経産省担当者は「CO2の長期安定性を科学的に確認できる枠組みを確立することが、社会的受容と民間参入の前提となる」と強調した。

今後、政省令やガイドラインの策定を経て、2026年度中に制度の完全施行が見込まれる。次回会合では、資金拠出とモニタリング費用の算定方式について議論が続く予定である。

参考:https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/shigen_nenryo/carbon_management/ccs_business_system/002.html