企業が気候変動対策に取り組む上で、最初かつ最も重要な一歩は、自社がどれだけの温室効果ガス(GHG)を排出しているかを正確に「知る」ことである。そのための世界的な標準会計基準となっているのが、GHGプロトコル(The Greenhouse Gas Protocol)だ。これは単なる計算ツールではなく、企業の気候変動戦略の根幹をなす、信頼性の高い情報開示の基盤である。

本解説では、GHGプロトコルがどのようにして市場の信頼性を確保し、サプライチェーン全体での排出削減を促し、グリーンな資金動員に繋がっているのかを詳述する。

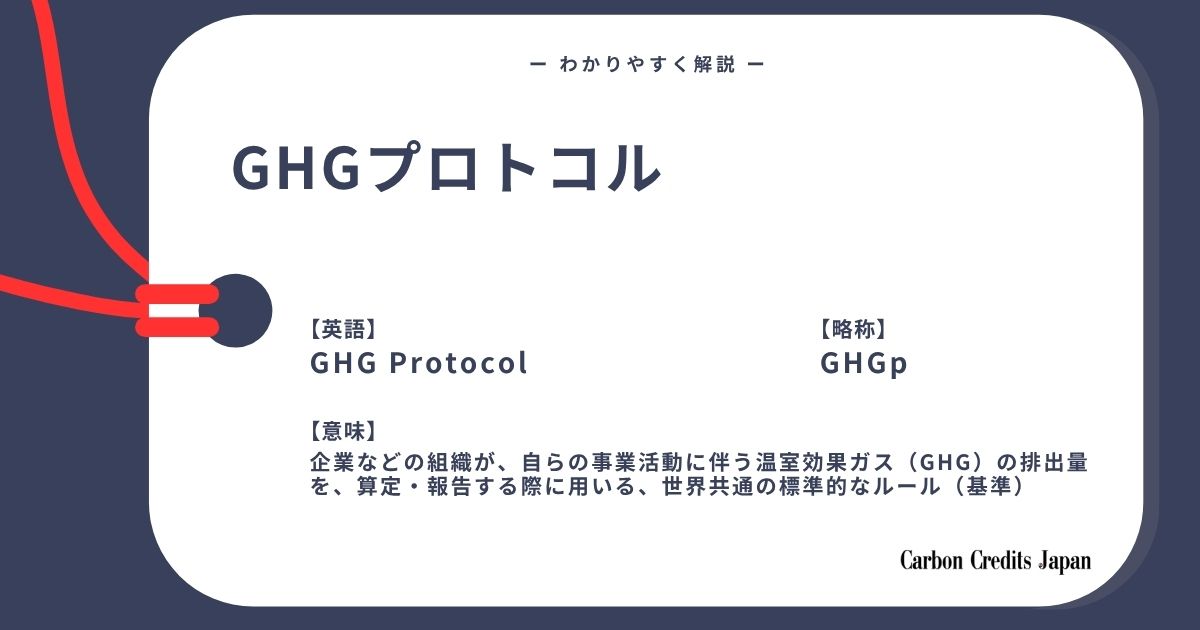

GHGプロトコルとは何か

一言で言えば、GHGプロトコルとは「企業や組織が自らの活動に伴う温室効果ガス排出量を算定し、報告するための、世界で最も広く利用されている国際的な会計基準」である。

これは、世界資源研究所(WRI)と持続可能な開発のための世界経済人会議(WBCSD)によって開発された。財務会計に「簿記」という共通のルールがあるように、GHGプロトコルはGHG排出量算定における「簿記」の役割を果たし、報告された情報の比較可能性と信頼性を担保する。

このプロトコルの核心は、排出量を「Scope(スコープ)」という3つの範囲に分類する考え方だ。

スコープ(Scope)による排出量の分類

GHGプロトコルは、排出源を以下の3つのスコープに分類する。

Scope1、直接排出量(Direct Emissions)

事業者が自ら所有または管理する排出源からの直接的なGHG排出である。

- 自社工場のボイラーでの燃料(都市ガス、重油)燃焼。

- 自社が所有する営業車両のガソリン燃焼。

- 化学製品の製造プロセスからの排出。

Scope2、間接排出量(Indirect Emissions)

他社から購入した電気、熱、蒸気の使用に伴う間接的なGHG排出である。

- 購入した電力(発電所での化石燃料燃焼による排出が対象)。

- 地域から供給される熱や蒸気。

Scope3、その他の間接排出量(Other Indirect Emissions)

Scope1,2以外の、事業者の活動に関連するサプライチェーンからのすべての間接的な排出である。算定は15のカテゴリに分類される。 多くの企業、特に製造業では、Scope3が総排出量の80〜90%以上を占めることも珍しくない。ここでの削減努力が、企業の脱炭素化の成否を分ける。

- 購入した原材料の製造。

- 従業員の通勤や出張。

- 製品の輸送や、顧客による製品の使用、廃棄。

GHGプロトコルの重要性

GHGプロトコルは、企業の気候変動対策を実効性のあるものにする上で、不可欠なインフラとなっている。

透明性と信頼性の確保

共通の基準で排出量を算定・報告することにより、企業の気候変動への取り組みが「言行一致」しているかを、投資家や消費者、NGOなどが客観的に評価できる。これは、グリーンウォッシングを防ぎ、市場全体の信頼性を高める。

サプライチェーン全体の脱炭素化の促進

Scope3の算定は、企業が自社の工場だけでなく、原材料の調達から製品の使用・廃棄に至るまでのバリューチェーン全体に目を向けることを促す。これにより、大企業からサプライヤーへと、排出削減の要請や技術支援が広がり、グローバルな脱炭素化が加速する。

資金動員の基盤

金融機関や投資家が、投融資先のESG評価を行ったり、サステナビリティ・リンク・ローン(排出削減目標の達成度に応じて金利が変わる融資)の目標を設定したりする際、GHGプロトコルに準拠した排出量データがその基礎となる。信頼できるデータなくして、的確な資金動員はあり得ない。

公正な移行への示唆

Scope3を詳細に分析することで、企業は自社のビジネスがどの地域の、どのコミュニティの排出に依存しているかを把握できる。これにより、排出削減策が途上国の雇用や経済に与える影響を予測し、公正な移行に配慮した調達戦略を立てるための重要な情報を得ることができる。

GHGプロトコル導入のメリットと課題

GHGプロトコルの導入は、企業に多くの便益をもたらすが、特にScope3の算定には困難が伴う。

| メリット | 課題 |

| 排出削減機会の特定 排出量を「見える化」することで、エネルギー効率の悪いプロセスや、排出量の多いサプライヤーを特定し、具体的な削減策を立案できる。 | Scope3算定の複雑さとデータ品質 サプライチェーンは複雑で、特に小規模な取引先から正確な排出量データを収集することは困難であり、推計値に頼らざるを得ない場合が多く、データの信頼性が課題となる。 |

| 企業価値とブランドイメージの向上 透明性の高い情報開示は、投資家や顧客からの信頼を高め、ESG評価の向上を通じて企業価値に貢献する。 | 算定負荷とコスト Scope3の全カテゴリを網羅的に算定するには、専門知識と多大な労力が必要であり、中小企業にとっては大きな負担となり得る。 |

| 将来の規制リスクへの備え 将来のカーボンプライシング導入やサプライチェーンに対する排出削減義務といった規制強化に、早期から備えることができる。 | ダブルカウンティングのリスク サプライチェーン上では、ある企業のScope3排出量が、別の企業のScope1排出量として計上される。個社の排出量を単純に合計すると社会全体の排出量を過大評価する可能性があり、解釈には注意が必要である。 |

まとめ

GHGプロトコルは、企業の気候変動対策における「共通言語」として、グローバル経済の脱炭素化を静かに、しかし強力に推進する枠組みである。排出量の「見える化」を通じて、企業は自社のリスクと機会を把握し、より実効性のある戦略を描くことができる。

- GHGプロトコルは、企業のGHG排出量算定・報告に関する世界標準の会計基準である。

- 排出量をScope1(直接)、Scope2(間接-電力等)、Scope3(その他間接-サプライチェーン)の3つに分類する点が最大の特徴である。

- 企業のESG情報開示やSBT設定の基礎となり、気候変動ファイナンスを動員する上で不可欠なツールとなっている。

- Scope3の算定は、サプライチェーン全体の脱炭素化を促す鍵だが、その複雑さとデータ収集の困難さが大きな課題である。

企業のGHG排出量の算定・開示は、もはや単なる報告義務ではなく、競争力と持続可能性を左右する戦略的な経営課題として、その重要性を増していくことは間違いない。