各国が将来の炭素除去(CDR)技術に過度に依存していることが、地球温暖化を1.5度以内に抑えるというパリ協定の目標達成を危うくしている。英オックスフォード大学の研究チームが6日、学術誌『Climate Policy』に発表した新たな分析でこう警告した。

71カ国の気候計画を検証 3/4の排出をカバー

論文「Implications of states’ dependence on carbon dioxide removal for achieving the Paris temperature goal(各国のCDR依存がパリ協定目標達成に与える影響)」は、中国、米国、EUからネパール、フィジーに至る71カ国の長期脱炭素戦略を分析した。これらの国の排出量は、世界温室効果ガス(GHG)の約75%を占める。

研究によると、多くの国が森林吸収などの「従来型」CDRに加え、直接空気回収(DAC)やバイオエネルギー炭素回収・貯留(BECCS)といった「新型」CDRの導入を前提に排出削減目標を立てている。しかし、その多くは技術的・経済的・生態学的に実現が困難な水準に依存しており、各国の気候戦略に「不確実性と構造的リスク」が内在していると指摘した。

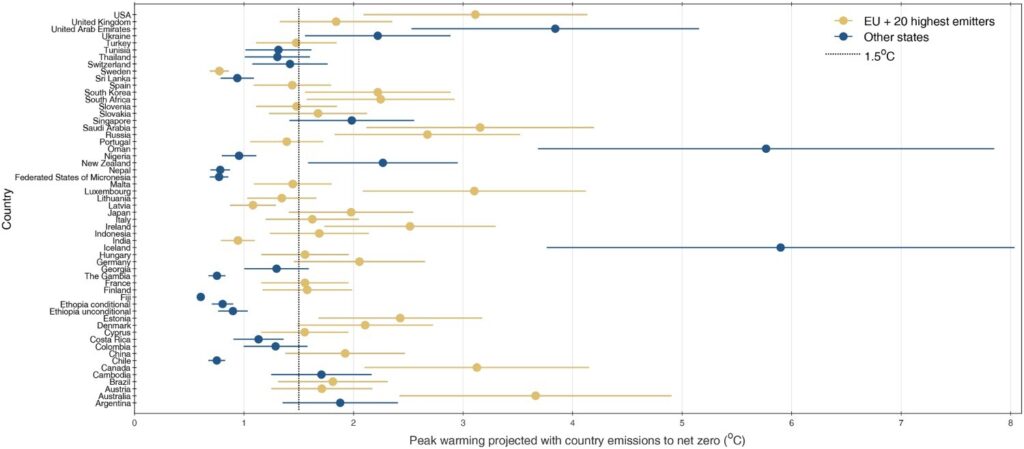

「主要排出国の多くが1.5度超の経路」 ピーク気温分析で判明

研究チームが各国の排出経路を解析した結果、主要排出国(EUと上位20カ国)の多くが、現行政策のままでは1.5度を超える温暖化経路上にあることが明らかになった。

一方、小規模または低排出国の中には、1.5度目標と整合的な削減軌道を描く国も見られた。

点は各国の排出経路に基づく推定ピーク温度を示し、縦の誤差線は不確実性の範囲を示す。破線は1.5°Cライン。主要排出国の多くがこれを上回っている。

過剰なCDR前提がもたらす“未来への負債”

オックスフォード大学のルパート・スチュアート=スミス氏ら著者陣は、CDRへの過剰依存が「排出削減努力の抑制(mitigation deterrence)」を招くと警鐘を鳴らす。特に、現在の排出削減が不十分な国ほど、将来的に大量の「負の排出(net-negative)」に頼らざるを得なくなり、結果として温度上昇を一時的に1.5度を超える“オーバーシュート”経路に陥るリスクが高い。

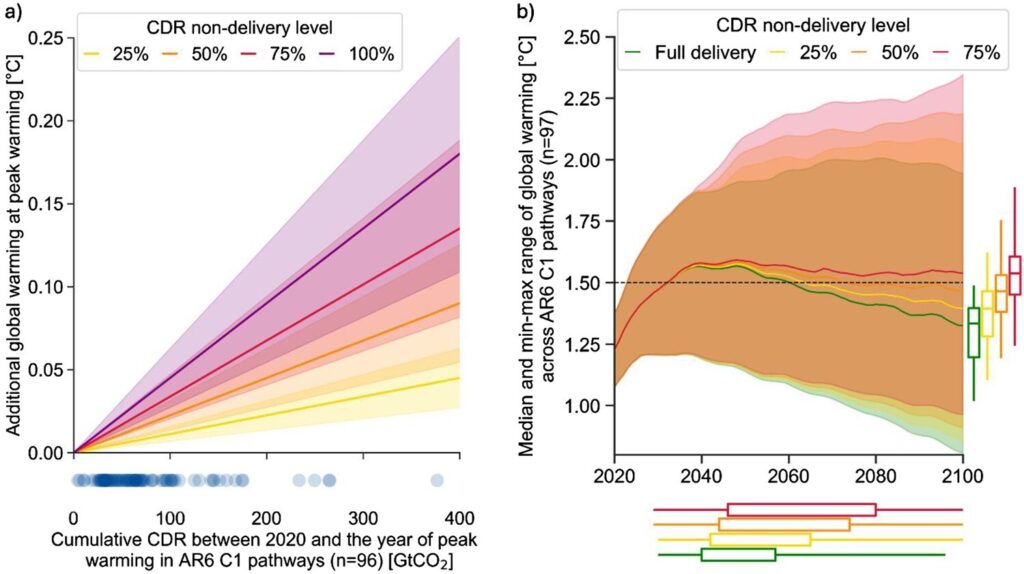

同研究は、もし各国が計画どおりのCDRを実施できなかった場合、追加的な温暖化効果が生じ、気温上昇が1.5度以内に戻らない可能性があると分析する。

CDRが計画より25〜75%未達の場合、追加温暖化は0.1〜0.25°Cに達し、2100年時点でも1.5°Cラインを下回れないシナリオが増加する。

「土地・生態系・公平性」にも影響

CDRの拡大は、土地利用競合や生物多様性への影響といった副作用も抱える。BECCSによるバイオマス栽培は食料生産と競合し、森林吸収源は火災や害虫で容易に失われる。研究は、CDR依存が「将来世代や途上国に負担を押しつける構造的不公正」も生むと指摘した。

また、多くの国が海外で実施されるCDRを自国の排出削減として計上する方針を示しており、検証や二重計上の問題、国際的公平性の懸念も浮上している。

政策提言「CDRは補完的手段にとどめるべき」

研究チームは、各国政府に対し以下を勧告している。

- 気候目標におけるCDR依存の前提を縮小すること

- 残留排出とCDRを明確に区分して独立した目標を設定すること

- 炭素除去の手法・規模・リスクを透明に開示すること

これにより、パリ協定の目標達成に向けた信頼性と実効性を高められるとしている。

CDR「最小依存」型の脱炭素戦略へ

研究チームは、CDRに過度に頼らない「低依存パスウェイ」こそが最も持続可能で、社会・経済・生態リスクを最小化できると強調する。欧州委員会が示した「LIFEシナリオ」は、消費抑制や省エネによって排出量と森林吸収を同時に改善し、DACCSをほぼ不要にする例として挙げられた。

「炭素除去は、化石燃料依存を延命させる“免罪符”ではない。排出削減努力を補完する最後の手段として位置づけるべきだ」と論文は結論づけている。

参考:https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14693062.2025.2528775#d1e403