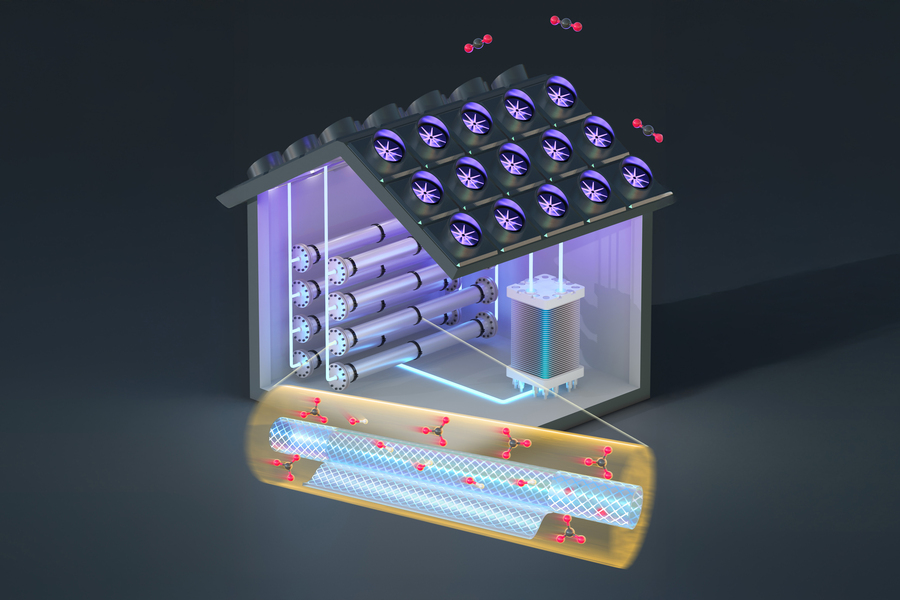

マサチューセッツ工科大学(MIT)は5月20日、ナノフィルトレーションを用いた炭素回収技術を発表した。吸収と放出の間にナノ膜によるろ過工程を追加することで、システム全体の効率を最大6倍に向上させ、コストも20%以上削減したという。背景には、大量のCO2を処理可能なスケーラブルな手法の開発が求められていることがある。

MITの研究チームは、従来の炭素回収法が直面する「吸収と放出の最適化が両立できない」というボトルネックを、イオンの電荷差を利用したナノフィルトレーションで解消した。

従来方式では、CO2を水酸化物で吸収して炭酸塩に変換し、その後電気化学的に放出するが、同じ液体内で吸収と放出を行うため、両工程の最適条件が異なり効率が低下するという課題があった。

MITの新技術では、炭酸塩と水酸化物イオンをナノ膜で分離し、それぞれを適した工程に再循環させることで、この課題を克服した。実験では、約95%の分離効率を確認した。

経済モデルによると、この技術を導入することで、CO2回収コストは現在の1トンあたり約93,000円(約600ドル)から、約70,000円(約450ドル)に削減可能となり、さらに約31,000円(200ドル)までの低減も視野に入る。

本研究はMIT Energy Initiativeと米国国立科学財団の支援を受け、Shell International Exploration and Production Inc.と共同で実施された。

この成果により、DAC(直接空気回収)だけでなく、排出源直結型の回収や、CO2を燃料・化学原料に変換するプロセスにも応用が期待されている。研究チームは「安全で環境負荷の少ない化学物質の利用も可能になる」としており、今後の商用化に向けた展開が注目される。

参考:https://news.mit.edu/2025/solving-bottleneck-co2-capture-and-conversion-0520