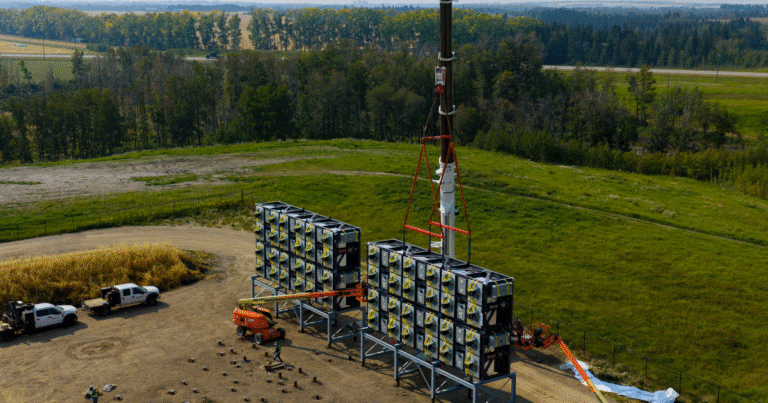

英国を拠点とする気候テック企業エアハイブ(Airhive)は2025年11月、カナダ・アルバータ州にある炭素除去(CDR)専用サイト「ディープ・スカイ・アルファ(Deep Sky Alpha)」において、年間回収能力1,000トンの直接空気回収(DAC)システムの商用稼働を開始した。同システムは、従来のDACコストの半額以下となる「トンあたり500ドル(約7万5,000円)未満」の達成を見込んでおり、高コスト構造が課題であったDAC市場における「第2の波」を主導する動きとして注目される。

鉱山技術の応用で「低コスト・低Capex」を実現

エアハイブが展開したシステムは、鉱業などで利用される「流動層(fluidized beds)」技術をDACに応用した独自プロセスを採用している。微細な岩石粒子を用いて空気中の二酸化炭素(CO2)を急速に吸着させるこの手法は、高い回収効率とシステム内での熱再利用を可能にする。

現在のDAC市場では、初期のプロジェクトにおける建設・運営コストが高止まりしており、カーボンクレジット価格はトンあたり1,000ドル(約15万円)前後で推移している。これに対しエアハイブは、流動層技術による資本的支出(Capex)の大幅な削減に成功。2026年のフル稼働時には、輸送・貯留コストを除いた回収コストで500ドル(約7万5,000円)を下回る水準を実現する見通しだ。

エアハイブのローリー・ブラウン(Rory Brown)CEOは、「過去1年間の試運転を経て性能が実証された。低Capex設計でありながら、小さな設置面積で大量の空気を処理し、高い回収効率を実現できることが確認された」と述べている。

「現実的な楽観主義」で挑むエンジニアリングの壁

ブラウンCEOは、新技術の社会実装における「現実的な楽観主義(reality-adjusted optimism)」の重要性を強調する。カナダの厳しい冬の寒さやサプライチェーンの課題に直面しながらも、同社は「設計への1ドルの投資は、工場での10ドル、現場での100ドルの節約になる」という哲学のもと、着実なエンジニアリングを推進してきた。

同氏はまた、今後の市場展望について次のように指摘した。 「今後5〜6年で、世界的に5〜10件の実質的なDACプロジェクトが建設されるだろう。その一部が目標コストを達成すれば、それが重要な参照点となる。プロジェクトが予定より数年遅れたとしても、トンあたりのコストを大幅に下げられれば、2030年代、40年代に向けた強固な基盤となる」

飲料大手やテック巨人も支援、利用と除去の両輪で展開

エアハイブの技術には、Eka Venturesやコカ・コーラ・ユーロパシフィック・パートナーズ(CCEP)などの有力投資家が支援を表明している。特にCCEPとは、回収したCO2を炭酸飲料の原料として利用する新たな1,000トン規模のパイロットプロジェクトを欧州で計画しており、詳細は2026年前半に発表される予定だ。

また、同社はストライプ(Stripe)やグーグル(Google)、メタ(Meta)らが主導する事前購入コミットメント「フロンティア(Frontier)」とも契約を締結済みである。ブラウンCEOは、CO2の恒久貯留(除去)と産業利用(利用)の双方に柔軟に対応する姿勢を示しており、カナダや英国など、貯留インフラと産業需要が重複する地域での展開を加速させる方針だ。

エアハイブのDACシステムは現在、完全に設置が完了し稼働段階に入っている。2026年にかけて運用を最適化し、CDR市場における価格破壊と供給拡大を実証していくことになる。

参考:https://www.airhive.earth/publications/lessons-from-building-a-complex-direct-air-capture-system