2025年5月、ニューヨークで開催されたCarbon Unbound East Coastサミットには、炭素除去(CDR)分野の経営層・政策担当者・投資家ら約400名が集いました。

本イベントは、資金調達、規制動向、ボランタリーカーボンクレジット市場(VCM)、最新技術など多岐にわたる議論を提供し、業界の現在地と今後の針路を示唆する場となりました。

本コラムでは、サミット後のレポートや会場インタビューを基に、CDR産業が政策と市場の不確実性を糧に進化する「アンチフラジャイル」な構造を読み解き、ボランタリーカーボンクレジット市場の拡大と国際的な政策連携に向けた示唆を整理します。

サマリー

- 米国連邦支援の揺らぎが多極化を加速:連邦資金の停滞により、カナダ・EU・アジアへと拠点を移す企業が増加。

- VCMは「質」と「量」の同時拡大が必須:新規企業バイヤーの参入とMRV(測定・報告・検証)標準の整備が急務。

- 資金モデルの多様化が鍵:前払型コミットメント、回転型基金など創意工夫がプロジェクト開発を下支え。

- アンチフラジャイルな産業構造:変動を吸収し、自己強化するメカニズムがCDR市場のレジリエンスを高める。

序論

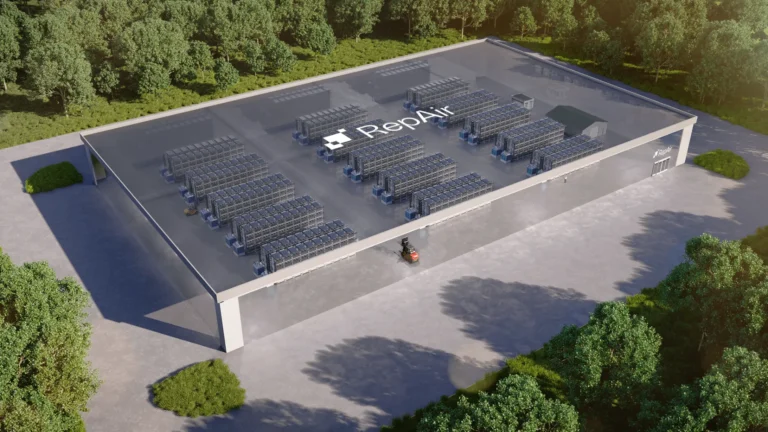

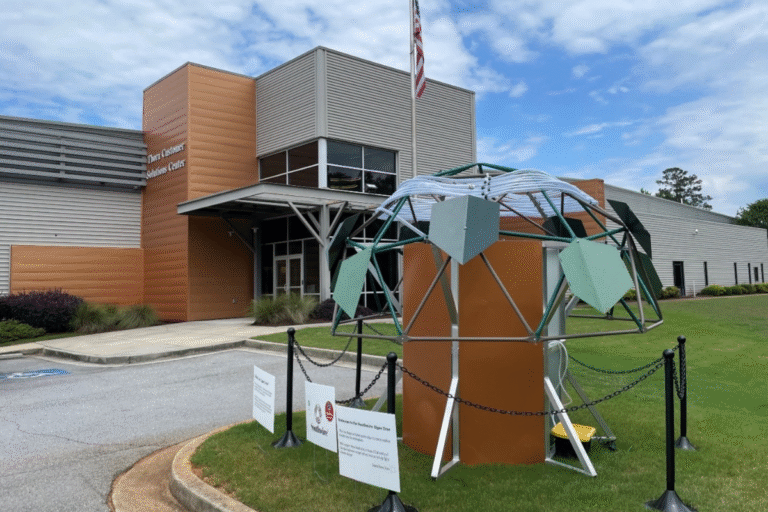

IPCCは2100年までに少なくとも数十億トン規模の年間除去が必要と指摘しています。サミットではDAC(直接空気回収)、BECCS、岩石風化促進(ERW)など多様な技術が紹介されました。

政策不確実性が示す課題

米国の政策停滞は投資リスクを高める一方、他地域の制度整備を促進しています。

- 45Q税額控除の見直し案やDOEプログラムの縮小が、投資家の意思決定を遅延。

- しかし、カナダのC-59法案、EUのCRCF、日本のGX-ETSなどが新たな政策ハブとして浮上。

- 企業は州・市レベルの施策(カリフォルニア、コロラド等)やクロスボーダー案件への展開でリスクを分散。

米国発の技術・人材は各国での実証を進める動きが顕著です。例として、複数のDACスタートアップがアルバータ州や北欧でパイロットを開始。政策の「空白」が地理的ポートフォリオ戦略を促進し、市場を多極化させています。

需要創出と市場拡大に向けたアクション

VCMの信頼性向上と需要拡大の同時達成には、標準化と資金モデルの革新が必要です。

- 新規バイヤーの呼び込み:Symbiosis CoalitionやG1K Challengeが企業に最低1,000t-CO2購入を促すなど、裾野拡大策が進行。

- 資金イノベーション:Terrasetの回転基金やFrontier型AMCがプロジェクトのキャッシュフローを安定化。

- 高品質基準の整備:MRVの成熟が信用力を高め、パリ協定6条やCORSIAとの相互運用性が価格発見を促進。

- 多国間協調:カナダ・EU・日本がコンプライアンス市場へのCDR統合を検討し、長期需要を下支え。

VCMだけでなく、炭素国境調整(CBAM)や産業連携を通じた「規制外需要」も成長余地があります。太平洋岸の港湾でのブルーカーボン、mCDR連携や、ブラジルにおける生物資源利用型CDRが好例です。

まとめ

本コラムは、2025年Carbon Unbound East Coastサミットの議論を通じて、CDR産業が不確実性を逆手に取りアンチフラジャイルへ進化している実態を示しました。連邦支援の揺らぎはリスクである一方、多極化・資金モデル多様化・標準化というレジリエンス構築の契機でもあります。