再生可能エネルギーの導入が進む一方で、「再エネ証書=再エネで発電した量そのもの」と理解し、再エネ電力・再エネ熱由来のJ-クレジットまで同じ尺度で語ってしまう誤解が根強い。

ただし、J-クレジットは二酸化炭素(CO2)の削減量〔t-CO2〕を認証する仕組みであり、非化石証書(NFC)や再生可能エネルギー電力証書(REC、I-REC)など電力属性証書(EAC 以下、再エネ証書)は電力の属性〔MWh/kWh〕を証書化する仕組みである。

これらは、単位も主用途も異なる。この記事では、それぞれの創出する際の計算式を「100MWhの太陽光」を具体例に置き換えて、実務で迷わない判断軸を整理する。

まずは、役割と単位の違いをまず押さえるべきである

再エネ電力・再エネ熱由来J-クレジットは、再エネ導入により実際に回避された温室効果ガス量をプロジェクトごとにMRV(測定・報告・検証)して国が認証するカーボンクレジットである。単位は〔t-CO2〕であり、想定されている主用途はカーボンオフセットである。

一方、NFCやREC/I-RECは、再エネ電気の属性(発電所、所在地、電源種、年次等)を〔MWh/kWh〕単位で示す電力属性証書(EAC 以下、再エネ証書)である。Scope2のマーケットベース算定に用いられ、適切にリタイアしたとき「排出係数ゼロ電力利用の主張」が成立する。これはカーボンオフセットの概念ではなく、再エネの間接的な利用という概念となる。

要するに、再エネ証書=電力属性〔MWh/kWh〕、J-クレジット=排出削減量〔t-CO2〕であり、単位と主張できるクレームの範囲が根本的に異なるということである。

GHGプロトコルのScope2では、再エネ証書を適切にリタイアしてはじめてマーケットベース排出係数をゼロにできる。つまり、J‑クレジットの〔t-CO2〕単位でのカーボンオフセットでScope2をゼロ化することは想定されていないため、再エネ電力・再エネ熱由来のJ-クレジットを再エネ証書のように利用する場合は、そのクレジットのMWh単位の価値を確認し、MWh単位で算定に適用することが本来的には望ましい。

各再エネクレジット/証書を理解する

再エネ由来J-クレジット

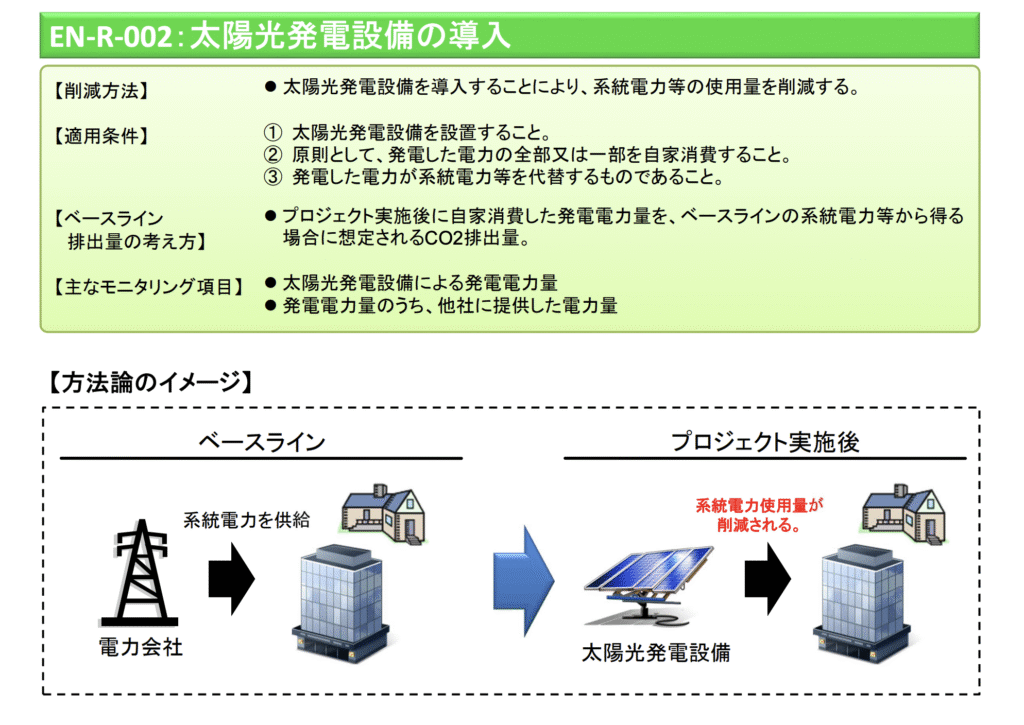

J-クレジットには技術分野ごとに方法論が整備され、適用条件・算定式・モニタリング項目が定義されている。ここでは、代表例として、太陽光(EN-R-002)に絞って解説する。

太陽光発電設備の導入(EN-R-002)の方法論

原則として自家消費分のみが対象である。算定は自家消費電力量(kWh)× 系統電力の排出係数(t-CO2/kWh)という回避排出の考え方が基本となる。ちなみに、家庭部門等では追加性評価の簡略化が認められる場合がある。

再エネ由来J-クレジット創出時の計算方法

自家消費電力量〔MWh〕に、当該年度・契約小売等の排出係数〔t-CO2/MWh〕を掛ける。太陽光の運転起因排出は通常ゼロ近似で扱う。

J-クレ〔t-CO2〕= 自家消費〔MWh〕 × 排出係数〔t-CO2/MWh〕

非化石証書(NFC)

一方の、NFCはFIT由来と非FIT(高度化法義務達成市場)の二本立てで市場取引される。2024年度以降は原産地情報の全量付与へ運用が拡充され、発電所名、所在地、電源種、設備年齢(15年基準)等のトラッキングが強化された。入札資料や市場データはJEPXが公表しており、出来高・約定価格の把握が可能である。

NFC創出時の計算方法

発生単位は1kWh。FIT電源は買い取り量と同量が発生し、非FIT電源は設備・量の認定に基づき発電量相当が毎月発生・連係する。証書はシステムで「利用(証書化)」すると取消不可になり、需要場所やメニューにひも付けられる。

REC/I-REC

RECは1MWhあたりの再エネ電気の非電力属性を示す市場メカニズムであり、オフセットではない。I-RECはI-TRACK Foundationの標準に準拠した国際EACで、Evidentがレジストリ(登録簿)の運用を行い、I-REC(E)プロダクトコードに沿って発行・移転・償却を一元管理する。

1MWh=1REC、1I-RECとして扱われ、発電設備の登録、計量データの第三者確認を経て、発行→移転→償却の順で使う。こちらも電力属性の証書であり、オフセットではない。

100MWhの太陽光で「何が何枚/何トン」になる?

具体例として、排出係数(EF)が0.45t-CO2のケースで、下の3パターンを見比べると、同じ100MWhでも「用途が違うと中身が違う」ことが直感できる。

ケース①:100MWhすべて自家消費(系統から買わない/売らない)

- 再エネ電力由来のJ‑クレ

100MWh × EF(t/MWh) = 100 × EF(t‑CO2)

例:EF=0.45t/MWhなら、45 t‑CO2分のクレジットが発行されることになる。実務では該当年度・小売の公表係数を使用する。 - NFC

原則発生しない(系統接続点で属性分離・受電と併せて効果という制度設計のため。オフグリッド自家消費のみでは市場に供出される非化石価値がないという整理のため)。 - I‑REC

国/Issuerの要件に沿って設備登録・メーターデータ検証ができれば、100MWh=100 I‑RECの発行ができる。

ケース②:100MWhすべて系統へ売電(FIT/非FIT)

- 再エネJ‑クレ

自家消費がゼロなので、発行対象なし。 - NFC

100MWh=100MWh(単位がkWhであるため厳密には100,000kWh分)の非化石価値が発行できる。(FITは買い取り量と同量/非FITは認定に基づき月次連係)。その後、システムで証書化(確定・取消不可)して需要場所/メニューへ無効化。 - I‑REC

検針・第三者検証に基づき100 I‑RECが発行可能。

ケース③:60MWh自家消費+40MWh売電

- J‑クレ

60MWh × EF = 例 EF=0.45 → 27 t‑CO2の発行、つまり、自家消費分の60MWhのみが発行対象となる。 - NFC

40MWh=40,000kWh分が発行できる(FIT/非FITの枠に応じて)。 - I‑REC

ルールに適合すれば最大100 I‑RECの発行対象(自家消費分を含める可否はIssuerの証憑要件に従う)。

認証基準やタイミングで結果がブレる理由

同じ設備でも、測定期間の切り方、電力会社・年度ごとの排出係数の選択、売電・自家消費比率の確定時点、検証の対象月などの違いで、発行量が微妙に変わる。とくにJ-クレは係数の年度整合とモニタリング境界(自家消費の厳密な定義)が結果に影響する。

なぜ再エネ由来のJ-クレは「今も」必要なのか

制度目的が明確に「投資促進」

そもそものJ-クレジット制度の設計思想自体が、J-クレで創出した削減量を活用することで低炭素投資を促進することと定義されている。設備導入(省エネ・再エネ・森林)のt-CO2削減/吸収を国が認証し、売却・社内カーボンプライシング・寄付等で資金循環を作るという設計が基本思想である。

再エネ×自家消費という“空白”の価値化

NFCは電力の属性(kWh/MWh)を切り出すEACで、基本は系統に流れた電気が対象(証書化→償却)。一方、オンサイト自家消費は系統からの受電を代替して排出を回避する行為なので、t-CO2単位のJ-クレのほうが適合する。したがって、売電=NFC、自家消費=J-クレという役割分担が実務上成立しているのである。

中小・地域案件の掘り起こし

方法論側には「ポジティブリスト」(一定要件で追加性立証を簡略化)があり、小規模・分散型の自家消費PV等でも参入しやすい設計です。民間でもJ-クレ創出支援サービスが立ち上がっており、収益ストリームが「もう一本」増えること自体が投資判断を後押しします。

グローバルの潮流は「EACに集約」、クレジット化は限定的に残る

グローバルの潮流は、企業の電力利用の主張は、各国でREC/I-REC等のEACにほぼ集約されているのが現状である。

一方で、再エネをt-CO2クレジット化する仕組み自体は、追加性が成立する文脈(例:脆弱な電力系統、ミニグリッド等)に限り一部で存続している。

例えば、Verra(VCS)やGold Standardに再エネ系の方法論が残存/更新され、電力事情が脆弱な地域(ミニグリッド等)や追加性が立ち得る文脈ではt-CO2クレジット(つまりカーボンクレジット)が今も発行可である。

ただし、やはり先進国の系統連系案件は制限が厳しくなっており、電力属性の追跡はI-REC(E)など国際標準化が進み、発行→移転→償却というEACの使い方が各国の再エネ利用主張の共通言語になっています。

実務で迷わないための指針

RE100の最新要件

石炭混焼の禁止や証書償却確認の徹底、設備年齢(15年)ルール等の技術要件が更新されている。日本でNFCを用いる場合も、トラッキング情報と償却証跡の整備が不可欠である。

ダブルカウントの回避

同じMWhをNFC/RECで主張しつつ、同時に同じ削減をJ-クレで認証することはできない。設計段階で「自家消費はJ-クレ化」「売電分はNFC化」など、価値の用途を明確に線引きすることが最重要である。

関連コラム:なぜ「再エネ由来J-クレジット」は“再エネ証書”として使えるのか、二重計上にならないのか? 再エネ・非化石証書との違いを解説

係数・ガイダンスの動向

現在、GHGプロトコルScope2ガイダンスの改定議論が進行している。時間・地域のマッチング強化等が論点であり、国内の事業者別排出係数の運用変更と併せて、毎年度、一次情報の確認を怠るべきではない。

ひと目でわかる比較表

| 項目 | 再エネ由来J-クレジット | 非化石証書(NFC, 日本) | REC(米/EU等)/I-REC(国際) |

|---|---|---|---|

| 証明する価値 | 排出削減量(t-CO₂) | 電力属性(kWh/MWh) | 電力属性(1MWh) |

| 主な用途 | オフセット、自主目標 | Scope2(market-based) | Scope2(market-based) |

| 代表的根拠 | 方法論EN-R-XXX | JEPX市場・トラッキング | EPA定義/I-REC(E)コード |

| トラッキング | プロジェクトMRV | 全量トラッキング | レジストリで発行-移転-償却 |

まとめ

再エネ電力・再エネ熱由来のJ-クレジットとNFC/RECは、同じ再エネでも「証明する価値」と「主張できる内容」が異なる制度である。この前提を押さえれば、Scope2、RE100対応とオンサイト価値の最大化は格段に進めやすくなるだろう。

さらに、最も注意したいのはScope2マーケット基準に適用できるJ-クレジットは「再エネ電力由来と再エネ熱由来の2つのみ」であり、その他の再エネ由来J-クレジット、また再エネ以外の森林や農業由来のJ-クレジットはそもそも「再エネ証書的な利用」はできないという点である。

この点に注意しながら、自社の再エネ調達戦略を立案すべきだろう。またこのように複雑化している制度設計について、再エネ電力・再エネ熱由来のJ-クレジットとその他のJ-クレジット(つまり通常のカーボンクレジット)の棲み分けなど、より明快な制度設計を期待したい。