【キーワード定義】

- エネルギー収支 (Energy Balance): システムを稼働させるために投入される総エネルギーと、プロセスから得られるエネルギー(DOCの場合は副産物水素など)および便益(炭素除去)の関係性。投入エネルギー由来のCO2排出量が、除去量を上回ってはならない。

- 変動性再生可能エネルギー (Variable Renewable Energy – VRE): 太陽光や風力など、天候条件によって出力が自然に変動する再生可能エネルギー源。その変動性をいかに吸収・活用するかが、DOCプラントとの連携における鍵となる。

- 電力購入契約 (Power Purchase Agreement – PPA): 発電事業者と電力需要家の間で結ばれる、長期にわたる電力の売買契約。DOCプロジェクトが、再エネを安定的に、かつ固定価格で調達するための重要な金融スキーム。

【導入】

前章では、副産物としてのグリーン水素が、電気化学的DOCを単なる環境技術から、経済的に自立可能なエネルギー事業へと変貌させる「攻め」のポテンシャルを秘めていることを明らかにした。炭素除去とクリーンエネルギー生産を同時に実現するデュアル収益モデルは、投資家にとって魅力的であり、技術の社会実装を加速させるだろう。しかし、この輝かしいビジョンは、一つの巨大かつ揺るぎない土台の上にしか成り立たない。それが「大量のクリーン電力」である。本章では、この壮大な構想を実現するための絶対的な前提条件であり、最大の制約条件でもあるエネルギー需給の問題に正面から向き合い、再生可能エネルギーとの連携の最前線を探る。

【1. 科学的原理と国際的文脈】

電気化学的アプローチは、本質的にエネルギー集約型技術である。CO2を海水から分離するのも、水素を生成するのも、その原動力はすべて外部から投入される電力に依存する。最新の研究でも、CO2除去1トンあたりに1,500〜2,500 kWhという膨大な電力が必要と試算されている。これは、日本の一般家庭の電力消費量の半年分以上に相当する。

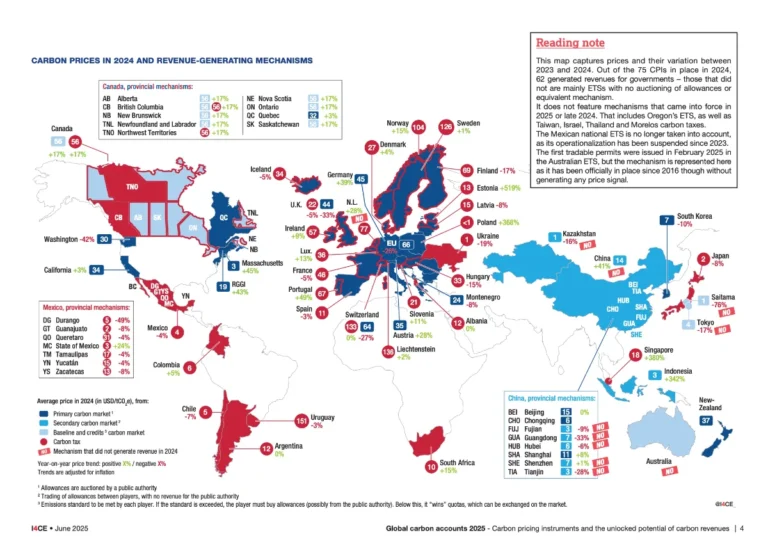

ギガトン規模のCO2除去という目標を達成するためには、世界全体で数千テラワット時(TWh)という、一国の年間発電量に匹敵するレベルの追加的な電力が必要となる。しかも、その電力はカーボンニュートラルでなければ意味がない。化石燃料由来の電力を使えば、発電段階のCO2排出(リーケージ)が除去量を轻易に上回り、地球全体でみれば大気中のCO2を増やすだけの結果に終わる。したがって、この技術の成立要件は、「専用の(dedicated)」かつ「大規模な」再生可能エネルギー電源と不可分に結びついていることである。

Global Context (国際的文脈):

この課題認識は世界の共通事項であり、DOCプロジェクトは、大規模な洋上風力発電所や砂漠地帯の太陽光発電所と隣接して計画されるケースが主流となっている。目的は、送電ロスを最小化し、生成されたクリーン電力を直接、かつ最大限効率的に利用することにある。これは、単なる場所の選定問題ではなく、エネルギーシステムと炭素除去システムを一体として設計する、新たな産業インフラ構築の試みである。

【2. カーボンクレジット化の論点】

エネルギーの調達方法は、カーボンクレジットの質と量を決定づける最重要ファクターである。

- エネルギーに関するリーケージの厳格な管理: クレジット化の対象は、あくまでエネルギー消費による排出を差し引いた「純除去量」である。使用する電力が100%再生可能エネルギー由来であることを、第三者機関に対して疑いの余地なく証明する必要がある。

- エネルギーの追加性 (Energy Additionality): 最も質の高いプロジェクトが満たすべきとされるのが、エネルギーの追加性である。これは、単に既存の再エネ電力を購入するだけでなく、「このDOCプロジェクトが存在するからこそ、新たな再エネ発電所が建設された」ことを証明する考え方である。これを担保する最も有効な手段が、新規の再エネ発電所との直接的な長期電力購入契約(PPA)である。

- 時間的整合性 (Temporal Matching): さらに厳格な基準として、電力消費と発電の時間的な整合性が問われる。DOCプラントが稼働している「1時間」ごとに、同等量の再エネ電力が実際に発電されていたことを証明する「Hourly Matching」という概念が、クレジットの信頼性を最大限に高める手法として注目されている。

【3. 日本市場の展開と政策環境】

日本のエネルギー事情は、電気化学的DOCの展開にとって大きな挑戦であると同時に、新たな産業創出の機会でもある。

Japan Focus (日本市場文脈):

日本の電力系統における再エネ比率は着実に上昇しているものの、欧州諸国に比べればまだ道半ばであり、電力価格も国際的に見て高い水準にある。これがDOCのコスト競争力における直接的なハンディキャップとなる。しかし、日本は四方を海に囲まれ、世界有数のポテンシャルを秘める「洋上風力発電」、特に浮体式洋上風力発電の適地が豊富に存在する。DOCプラントを洋上風力発電所に併設し、変動する風力発電の余剰電力を活用して水素を製造・貯蔵するといったモデルは、日本の地理的特性を最大限に活かす戦略となりうる。政府も、次世代エネルギーとしての水素と、CO2除去技術の両方をグリーンイノベーション基金の重点分野に指定しており、政策的な追い風が期待される。

【4. 経済的実行可能性とリスク】

電力コストは、プロジェクトの運転費用(OPEX)の大部分を占め、その採算性を支配する。

- 電力価格の変動リスク: 電力の市場価格は、燃料価格や需給バランスによって大きく変動する。この価格変動リスクは、長期的な事業計画における最大の不確実性要因となる。これをヘッジするため、20年といった長期にわたる固定価格でのPPAを締結できるかが、資金調達の前提条件となる。

- VREとの連携に伴う稼働率低下リスク: 太陽光や風力といった変動性再エネに100%依存する場合、発電量が少ない時間帯にはプラントの稼働率が低下し、結果として年間のCO2除去量と収益が減少する。これを避けるためには、蓄電池などのエネルギー貯蔵システムを併設する必要があるが、これは初期投資(CAPEX)の大幅な増加を意味する。

- 系統への負荷: ギガワット級のDOCプラントは、地域の電力系統にとって巨大な負荷となる。プラントを建設する地域の送電網の容量が十分でない場合、その増強コストもプロジェクト側が負担しなければならない可能性がある。

【5. 今後の展望と次ステップへの布石】

電気化学的アプローチの社会実装は、エネルギー問題の解決と表裏一体である。安価でクリーンな電力をいかに大量に確保するか。この巨大な課題への挑戦は、炭素除去技術の開発という枠を超え、次世代のエネルギーインフラと産業構造そのものをデザインする試みと言える。

このエネルギーという外部環境からの制約を乗り越えるアプローチと並行して、もう一つの道が存在する。それは、技術の内部、すなわち電気化学反応そのものの効率を高めることで、そもそも必要となる電力の量を減らすという、より根源的な技術革新である。次章、本シリーズの最終章では、この究極の効率化を追求する鍵、「電極・触媒の改良」の最前線に迫る。

【ブルーカーボンクレジット創出への接続】

- 認証スキームとの関係:

電力の調達計画、特にPPAの契約内容は、プロジェクトの追加性とリーケージ管理の根拠を示す最重要書類として、**妥当性確認(Validation)**で詳細に審査される。 - クレジット発行プロセスにおける役割:

**検証(Verification)**期間中、検証員は実際の電力消費データと、それが再エネ由来であることを証明する電力証書(Certificate of Origin)などを照合する。計画と実績の乖離は、クレジット発行数の調整に直結する。

次ステップとの関係:

本章は、プロジェクトの成立を左右する最大の「外部要因(External Factor)」であるエネルギー供給に焦点を当てた。最終章では、性能を決定づける「内部要因(Internal Factor)」である電極・触媒技術の革新に焦点を移し、課題の根源的な解決策を探る。