世界的な脱炭素への潮流の中で、多くの企業がカーボンニュートラルの実現を掲げている。

その過程において、自社の努力だけでは削減しきれない温室効果ガス(GHG)を相殺するカーボンクレジットの活用は、極めて有効な手段である。しかし、昨今では「排出権を金で買っている」という批判、いわゆるグリーンウォッシュへの懸念から、カーボンクレジットの活用を公表することを躊躇する、グリーンハッシングと呼ばれる消極的な動きも目立っている。企業のサステナビリティ担当者は、この批判を恐れるあまり、本来得られるはずのブランド価値を毀損させていないだろうか。

カーボンクレジットを単なる「埋め合わせのコスト」と捉える段階は、すでに終わっている。これからの時代に求められるのは、カーボンクレジット活用を企業のパーパス(存在意義)と結びつけ、社会貢献と事業利益を両立させる「能動的な投資」へと転換する戦略的ストーリーである。

「負の補填」から「価値の創造」への転換

カーボンクレジットに対する批判の多くは、排出削減努力を怠り、安価なカーボンクレジットで数字を調整しているという疑念に起因する。

この批判を回避する唯一の道は、カーボンクレジット活用を「削減の代替案」ではなく「削減と並行した追加的な社会貢献」として位置づけることである。科学的根拠に基づいた削減目標(SBT)を大前提とした上で、それでも排出せざるを得ない分に対し、どのようなカーボンクレジットを選択するかが企業の姿勢を雄弁に物語る。

例えば、単にCO2吸収量だけを追求するのではなく、生物多様性の保全や地域社会の雇用創出といった「コベネフィット(波及効果)」を重視したプロジェクトを選択することが重要である。これを「ストーリーとしての活用」と呼ぶ。自社の事業領域に近いプロジェクト、あるいは自社が拠点を置く地域の森林保全を支援することは、ステークホルダーに対して納得感のある説明を可能にする。投資家や消費者は、その企業が「なぜそのプロジェクトを選んだのか」という文脈に、企業の誠実さと将来性を見出すのである。

消費者と社会を動かすブランドストーリー、Appleの事例

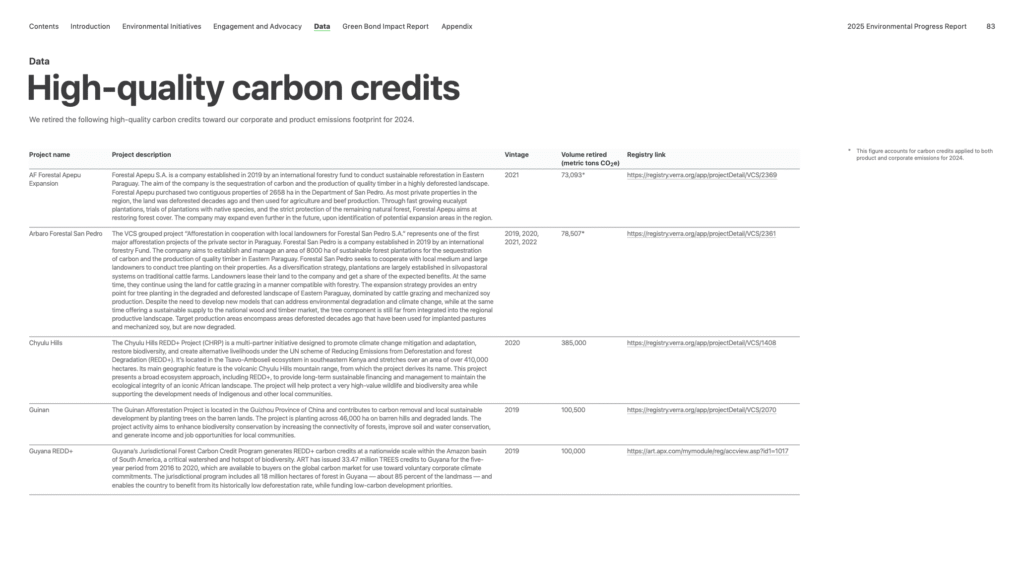

消費者向けビジネス(toC)において、カーボンクレジットをブランド構築に成功させている代表的な事例がアップル(Apple)である。同社は2030年までに全製品のカーボンニュートラル達成を掲げ、自然由来の解決策(NbS)に特化した「リストア・ファンド(Restore Fund)」を設立した。

この基金は、2021年の設立当初に2億ドル(約300億円)を投じ、さらにその後規模を拡大させている。アップルの戦略が優れている点は、カーボンクレジットを単に市場から購入するのではなく、自ら資金を投じて良質なプロジェクトを育成している点にある。これは環境保護という社会貢献と、CDRクレジットの安定確保という事業利益を高度に両立させたモデルである。消費者は、自らが購入する製品が「環境を壊さない」だけでなく「自然を再生するプロセスの一部」であると感じることができる。この感情的なつながりこそが、模倣困難なブランド資産となるのである。

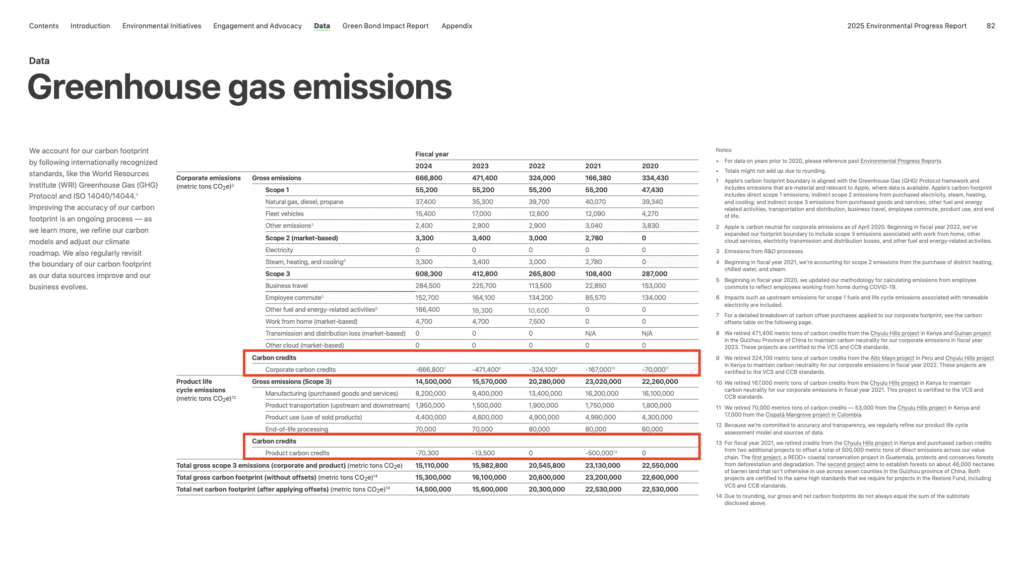

同社の「2025年環境進捗報告書(2025 Environmental Progress Report)」によれば、同社はネットゼロ(Net Zero)への道のりにおいて、極めて詳細な排出量管理を行っている。

2024会計年度において、アップルは企業運営に伴う排出をオフセットするために約66万7,000トンのカーボンクレジットを、また製品ライフサイクルにおける排出に対しては約7万トンのカーボンクレジットを適用した。同社は排出項目ごとに詳細な数値を公開しており、この「隠し立てしない姿勢」が、カーボンオフセット批判に対する防御壁となっている。

ただし、この先進的な取り組みも無批判ではない。

特にアップル・ウォッチ(Apple Watch)における「カーボンニュートラル製品」という表現は、欧州の消費者団体などから「オフセットへの依存が消費者に誤解を与える」として厳しい批判を浴びた。透明なデータ公開を行っていても、言葉の定義一つでブランドが揺らぐリスクは常に存在する。

関連記事:ドイツ地裁が「カーボンニュートラルなApple Watch」を差止め 揺らぐカーボンオフセット広告

B2Bにおける信頼資産としてのカーボンクレジット、Microsoftの事例

一方で、企業間取引(toB)を中心とする企業においては、カーボンクレジット活用は「信頼性の証明」としての役割が強くなる。マイクロソフトは、1975年の創業以来の累積排出量をすべて相殺するという野心的な目標を掲げている。

同社は、大気中から直接二酸化炭素を回収するDACなどの革新的な技術によるカーボンクレジットを、1トンあたり数百ドルという高値で積極的に調達している。

これは、市場において高品質なカーボンクレジットへの需要を創出し、脱炭素技術のコストダウンを牽引するリーダーとしての地位を確立する戦略である。取引先企業にとって、マイクロソフトのような高い基準を持つ企業とパートナーシップを組むことは、自社のサプライチェーンの透明性と信頼性を高めることにつながる。B2Bにおけるカーボンクレジットは、もはや環境対策という枠を超え、ビジネスパートナーとしての「格付け」を決定づける要素となっている。

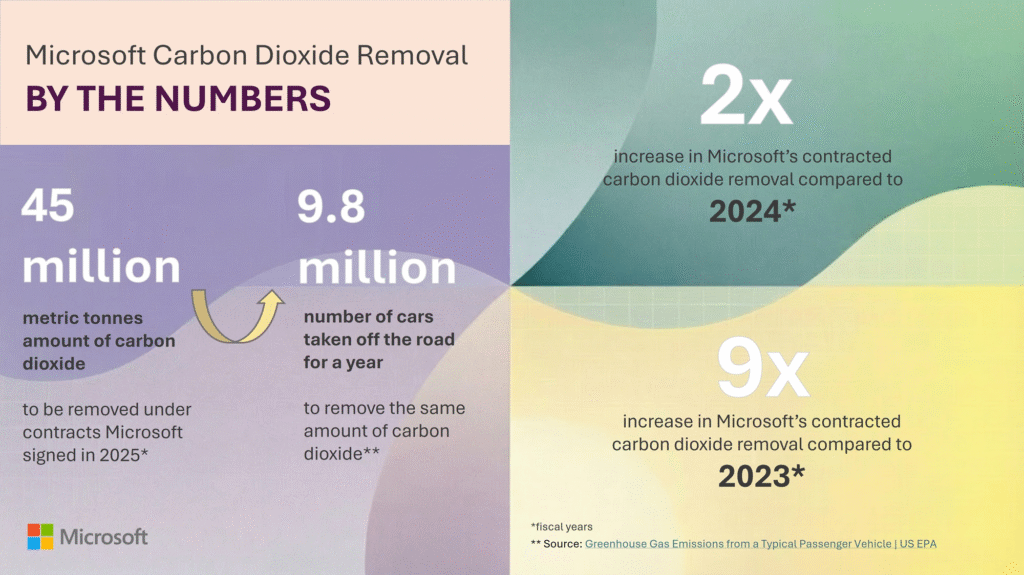

同社が2025年に発表したデータによると、同年度に署名されたCDRクレジットの契約量は4,500万トンという巨額に達している。

これは、2023年比で約9倍、2024年比でも約2倍という驚異的な成長スピードである。4,500万トンという数字は、自動車約980万台を1年間道路から排除することに匹敵するインパクトを持つ。

マイクロソフトは、高価な炭素除去技術に対して巨額の先行投資を行うことで、自社を「単なる排出企業」から「気候変動対策技術のパトロン」へと再定義することに成功した。B2Bにおけるカーボンクレジットは、もはや環境対策の枠を超え、ビジネスリーダーとしての「格付け」を決定づける要素となっている。

ただし、この驚異的な購買力は新たな懸念も生んでいる。

現在、CDRクレジット市場の契約量のうち、マイクロソフト1社で全体の約7割を占めるという「寡占状態」が指摘されている。一社への集中は、市場価格の高騰や他企業の参入障壁となりかねず、市場の健全な発展と独走するブランド価値のバランスが問われている。

関連記事:「買い手不在」がCDR市場の最大リスク Carbon Direct報告書が示す2050年20億トン目標への険しい道

リスクを利益に変える「現実的な落とし所」

カーボンクレジット活用における最大の懸念である「オフセット批判」への現実的な回答は、透明性の確保と、カーボンクレジットを事業戦略の核に据えることである。以下の表は、ブランド価値を高めるためのカーボンクレジット活用のポイントを整理したものである。

| 項目 | 従来の活用(コスト型) | 戦略的活用(投資型) |

| 選択基準 | 1トンあたりの価格の安さ | パーパスとの親和性・コベネフィット |

| 開示姿勢 | 排出量報告の数値合わせ | プロジェクトの背景と意義を詳述 |

| 社内位置づけ | 環境部のコンプライアンス費用 | 経営戦略・マーケティングへの統合 |

| 社会的評価 | グリーンウォッシュの標的 | 脱炭素リーダーとしての信頼獲得 |

カーボンクレジットの支出を、単に「過ぎ去った排出」に対する償いと考えるのではなく、「未来の社会インフラ」を構築するための投資と定義し直す必要がある。地産地消型のカーボンクレジットであれば、地域経済への貢献をアピールでき、技術由来のカーボンクレジットであれば、革新的な姿勢を世に示すことができる。

パーパスと連動した長期的な視点

カーボンクレジットは、正しく活用すれば企業のブランド価値を飛躍的に高める強力な武器となる。批判を恐れて沈黙するのではなく、自社がどのような社会を実現したいのか、そのためにどのようなプロジェクトを支援するのかという物語を、一貫性を持って語り続けることが重要である。

企業のパーパスと連動した「ストーリーとしての活用」は、一時的な宣伝効果に留まらず、長期的な信頼資産として蓄積される。カーボンクレジットを、事業成長を加速させ、社会からの尊敬を勝ち取るための「能動的な投資」へと転換すること。これこそが、これからのサステナビリティ担当者に求められる、最も現実的かつ野心的なブランド戦略である。