地球規模で脱炭素化が進展する中、日本が国際社会と協働して温室効果ガス(GHG)の削減に取り組む制度が二国間クレジット制度 / Joint Crediting Mechanism(JCM)である。本稿では、JCMの制度設計、クレジット化の仕組み、政府支援、そして企業実務上の留意点について概説する。

なお、JCMのより詳細な解説を図式付きでまとめいるホワイトペーパーを以下からダウンロードできますので、ぜひご一読ください。

JCMの目的と基本構造

JCMは、日本の企業や団体がパートナー国において省エネルギー設備や再生可能エネルギー技術などを導入し、そこで生じた温室効果ガスの削減・吸収量をクレジットとして日本と相手国で分配・活用する仕組みである。

パリ協定第6条第2項に整合しており、日本と相手国、双方の国家削減目標(NDC)の達成に資することを目的としている。

パリ協定の詳細については、以下のコラム記事で解説しています。

関連記事:パリ協定第6条の現在地とCOP30以後 運用フェーズに入った「高インテグリティ市場」をどう形にするか

JCMクレジットは、プロジェクト実施前のリファレンス排出量と実施後のプロジェクト排出量との差を基に算定され、測定・報告・検証(MRV)のプロセスを通じて透明性と環境完全性が担保される。制度全体は、日・相手国双方の代表から成る合同委員会(Joint Committee)によって運営される。

プロジェクトの流れと関係主体

JCMプロジェクトは、以下の手順で進行する。

- 案件設計(PDD作成):削減想定量やモニタリング計画を策定する。

- 第三者機関(TPE)による妥当性確認(Validation)を受ける。

- 合同委員会が登録を承認する。

- モニタリングおよび検証(Verification)を実施する。

- 合同委員会がクレジット発行量を決定し、各国政府が発行する。

発行されたクレジットは、ホスト国側は自国の排出削減実績に、日本側は自国のNDC達成に活用する。クレジットの配分比率は、資金・技術・運営上の貢献度を踏まえ、合同委員会において協議・決定される。

日本政府による支援制度

JCMの案件形成から実施に至るまで、日本政府は複数の支援策を用意している。

環境省はJCM設備補助事業や代替フロン回収・破壊事業、ADB(アジア開発銀行)拠出のJCM日本基金(JFJCM)、UNIDO(国際連合工業開発機関)拠出グラントなどを通じて補助・助成を実施している。

経済産業省は実現可能性調査(FS)やNEDO実証事業を通じて技術協力・委託支援を行っており、農林水産省も森林保全や植林に関する案件形成調査を支援している。

これらのスキームを活用することで、企業は初期投資(CAPEX)や運用コスト(OPEX)を抑えつつ、クレジット収益とのバランスを取った事業設計が可能となる。

森林分野への展開(REDD+ / ARR)

JCMは、エネルギーや産業分野にとどまらず、森林分野にも対象を拡大している。

林野庁は、途上国におけるREDD+(森林減少・劣化由来の排出削減)や植林(ARR)を対象としたプロジェクトを推進しており、カンボジアおよびラオスとREDD+関連ガイドラインを策定済みである。2023年12月には、カンボジアのREDD+プロジェクトから初めてクレジットが発行された。

今後は、パリ協定第6条に整合する形で、森林分野のガイドライン改訂および案件形成支援が拡充される見通しである。

企業・自治体が留意すべき実務ポイント

JCMを活用する企業・自治体は、以下の事項を早期に整理しておく必要がある。

まず、ホスト国のNDCおよびセクター政策との整合性を確認し、対象技術がその国の排出削減戦略に適合しているかを検証することが重要である。

次に、既存のJCM方法論の適用可否を判断し、必要に応じて改訂または新規開発を検討する。

さらに、データ品質の確保が不可欠である。測定境界、排出係数、モニタリング頻度、機器精度、欠測対応などをPDD段階で具体化し、Validationの過程で根拠を示すことが求められる。

また、クレジット配分と相当調整(corresponding adjustment)の扱いは早期に関係者間で合意し、社内の削減目標やSBTiとの整合性も明確化しておくべきである。

制度の進展と今後の展望

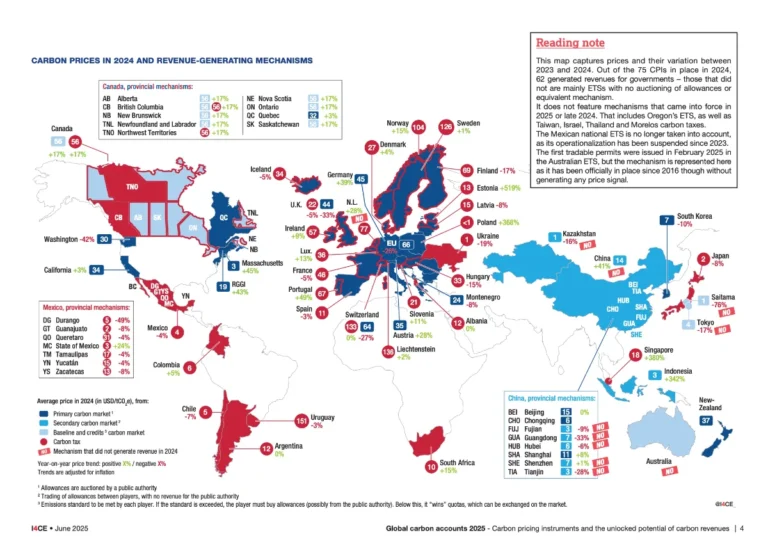

2025年時点で、日本は11か国以上とJCM協定を締結し、200件を超える設備案件を支援している。対象分野は、エネルギー効率化、再エネ導入、冷媒管理、廃棄物処理、森林保全など多岐にわたる。

今後は、パリ協定第6条の本格運用に伴い、JCMで創出されたクレジットが国際移転単位(ITMO)として認定される可能性も高まっている。

JCMは、日本の優れた脱炭素技術を海外に展開しつつ、両国の気候変動対策に貢献する「協働型クレジット制度」として、国際的な重要性を一層増していくであろう。

結論

JCM(二国間クレジット制度)は、技術協力とクレジット制度を融合した革新的な国際メカニズムである。

日本企業にとっては、自社技術の国際展開を通じて温室効果ガス削減とビジネス機会を同時に獲得できる枠組みであり、パートナー国にとっても持続可能な発展を促す仕組みとなっている。

カーボンクレジット市場の拡大が見込まれる今こそ、JCMを戦略的に活用し、脱炭素と成長の両立を実現することが求められている。