四方を海に囲まれた海洋国家、日本。私たちの暮らしに豊かさをもたらす沿岸の海藻やアマモが、気候変動対策において重要な役割を担っている。

本記事では、「海のゆりかご」とも呼ばれる海洋生態系が吸収するCO2を価値化し、その保全活動を支援する日本独自の取り組み「Jブルークレジット」について、その仕組みと意義を解説する。

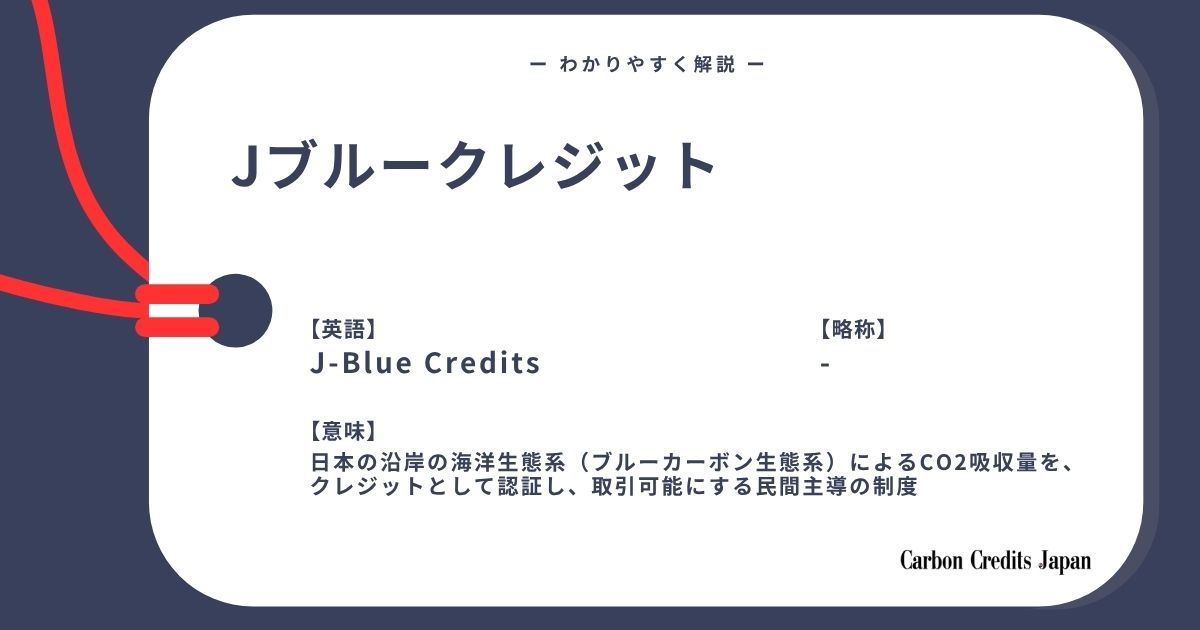

Jブルークレジットとは

Jブルークレジット制度とは、日本の沿岸における海洋生態系(ブルーカーボン生態系)によるCO2吸収量をクレジットとして認証し、取引可能にする民間主導の制度である。

本制度は、一般社団法人ジャパンブルーエコノミー技術研究組合(JBE)が認証・運営主体となっている。最大の特徴は、マングローブ林などが少ない日本の地理的特性に合わせ、コンブやワカメといった「藻場(もば)」によるCO2吸収をクレジット化の主要な対象としている点にある。

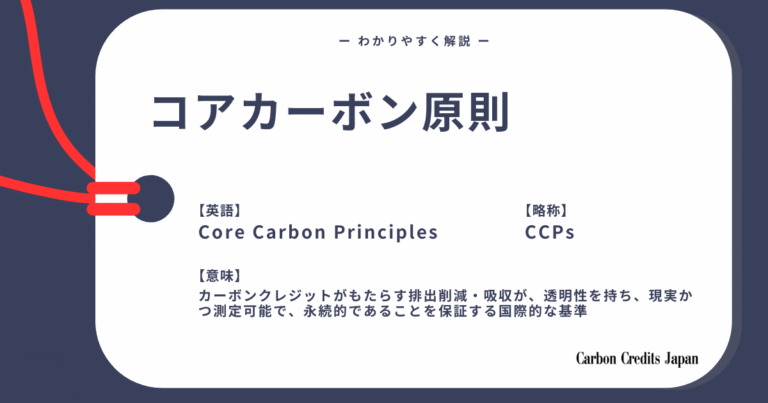

なお、Jブルークレジットは国が運営する「J-クレジット制度」とは異なる独立した民間の取り組みである。両者は日本の脱炭素化という共通の目標を持ちつつ、異なるアプローチでその実現を目指している。

なぜJブルークレジットが重要なのか

Jブルークレジットは、日本の沿岸域が抱える課題に対し、気候変動対策と地域経済の活性化を結びつける解決策を提示している。その重要性は主に以下の3点に集約される。

海の豊かさを守る新たな資金源

かつて豊かだった藻場は、海水温の上昇などによる「磯焼け」等の影響を受け減少傾向にある。Jブルークレジットは、藻場の再生・保全活動に対して企業などからの民間資金を呼び込むための、資金調達の仕組みを提供するものである。

漁業の持続可能性への貢献

藻場は魚たちの産卵場所や稚魚が育つ「海のゆりかご」であり、豊かな漁場を支える基盤である。Jブルークレジットを通じて藻場を再生する活動は、CO2を吸収するだけでなく、日本の沿岸漁業の持続可能性を支え、漁業に関わる地域コミュニティの生計向上に寄与する。

ブルーカーボンへの理解促進

本制度を通じて、「ブルーカーボン」という概念や海洋生態系の重要性に対する社会全体の理解と関心を高める役割も担っている。

Jブルークレジットの仕組みと対象

認証の主体とプロセス

プロジェクトの申請から審査、クレジットの発行・管理まで、全てのプロセスはジャパンブルーエコノミー技術研究組合(JBE)が一元的に管理している。JBE内に設置された専門家からなる認証委員会が、申請されたプロジェクトのCO2吸収量を科学的データに基づいて算定・審査し、クレジットを認証する仕組みである。

認証対象となる生態系

主な対象は以下の通りである。

- 藻場(コンブ、ワカメなど)光合成によってCO2を吸収・固定する海藻類。Jブルークレジットの主要な対象である。

- アマモ場(海草藻場)海中に根を張り、砂地の海底に草原のように広がる海草。

- 干潟・塩性湿地潮の満ち引きによって現れる、豊かな生態系を持つ沿岸域。

活用の目的

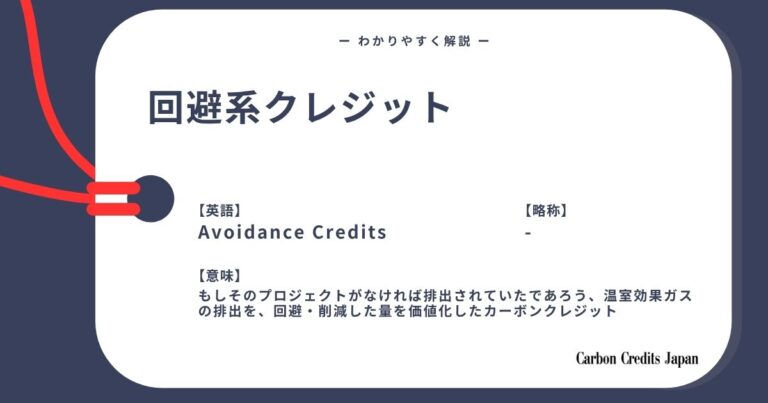

企業は自社のCSR活動の一環として、あるいは自主的なカーボンオフセットの手段としてJブルークレジットを購入する。購入企業は、自社の気候変動対策への貢献に加え、「日本の豊かな海を守り、漁業コミュニティを支援している」という社会的意義を発信することが可能となる。

メリットと課題

メリット

本制度のメリットは、日本の沿岸生態系の特性に特化した独自のカーボンクレジットを創出できる点にある。気候変動対策と沿岸漁業の振興、地域活性化を直接的に結びつけることが可能であり、海洋保全に対する意識向上を促す効果も期待できる。

課題

一方で、課題も存在する。

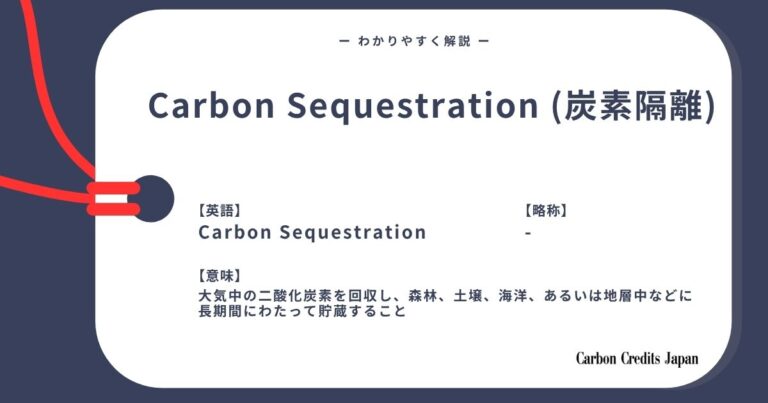

- 科学的知見の蓄積海藻によるCO2吸収・固定量の算定方法は研究段階の要素も含んでおり、方法論の継続的な高度化が求められる。

- 永続性の確保再生した藻場が将来にわたって健全な状態を維持できるかという点において、長期的なモニタリングと管理が必要不可欠である。

まとめ

Jブルークレジットは、日本の海洋生態系(ブルーカーボン)によるCO2吸収量を認証する国内の民間クレジットである。JBEが運営を行い、特に藻場を対象とすることで沿岸漁業の振興にも貢献するのが最大の特徴だ。

この制度は、グローバルな基準だけでは評価されにくい地域固有の自然の価値に着目し、それに経済的な価値を与える試みである。独自の海洋生態系を持つ島国や沿岸国にとって、気候変動対策と地域経済の活性化を両立させるモデルケースとなり得るものである。