欧州委員会(EC)は7月2日、2040年までに温室効果ガスを1990年比90%削減する新目標を正式発表する予定だ。この目標のうち最大3%分を、2036年からパリ協定6条に基づく「高品質な国際カーボンクレジット」で代替可能とする方針であると、POLITICOなどの複数メディアが報じた。

途上国への資金支援と加盟国の負担軽減を狙うが、域内削減の後退やカーボンクレジットの信頼性に対する懸念も強まっている。

国際カーボンクレジット活用方針の概要

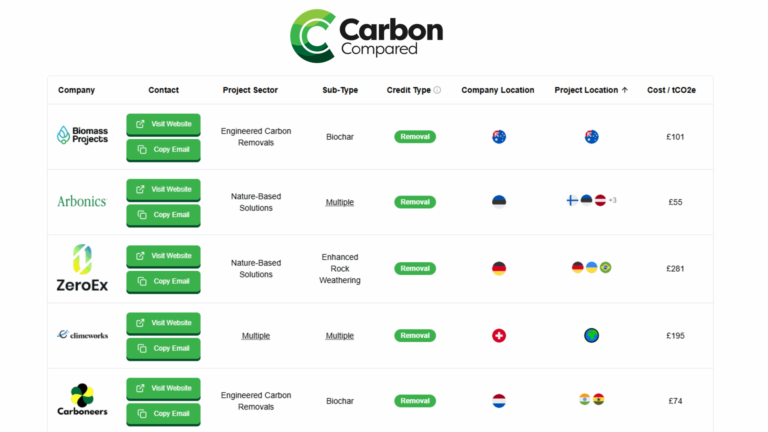

欧州委員会が提示したドラフトによると、2040年の温室効果ガス排出削減目標は「1990年比で90%削減」とされるが、そのうち最大3%分を国際カーボンクレジットで代替できる「柔軟策」を2036年から導入する。具体的には、EU加盟国が途上国で森林再生や再エネ導入、直接空気回収(DAC)などの排出削減・炭素除去(CDR)事業を資金支援し、その削減分をEUの実績に算入する仕組みである。

この制度は、パリ協定6条に基づく国連の新しい国際カーボンクレジット市場を活用することが想定されている。ただし、EU域内での排出量取引制度(EU ETS)におけるコンプライアンス用途には使用できず、域内の炭素価格維持と産業の削減努力の確保を目指す。

加盟国の賛否と調整

EUは2030年までに排出量を55%削減する目標を掲げ、2050年のカーボンニュートラル達成を目指している。しかし2040年の90%削減目標は達成困難との見方もあり、フランス、ポーランド、ハンガリーなど一部加盟国は負担軽減策を要求してきた。

欧州委員会は今回、目標水準を維持する一方で、国際カーボンクレジットの限定活用という妥協策を提示。これにより「難しい産業部門の排出削減コストを抑えつつ、気候資金を途上国へ流す」という両立を図るが、過去に不透明なカーボンクレジット市場が信頼性を損ねた事例もあり、市場整備と厳格な基準策定が課題となる。

支援か責任放棄か

国際カーボンクレジット活用は、一見すると先進国の排出責任逃れとも捉えられかねない。しかし欧州気候担当委員ウォプケ・フークストラ氏は「途上国の自主的な削減努力に追加する形で活用することが前提だ」と述べ、途上国の再エネや森林保全への資金供給手段であることを強調した。

ただし、カーボンクレジットに懐疑的な姿勢を取る環境NGO「カーボン・マーケット・ウォッチ」のジョナサン・クルーク氏は「現時点で市場の整備や検証体制が不十分であり、高品質を担保できる保証はない」と指摘している。これに対し欧州委員会は「EU法に基づく品質・完全性・追加性の基準を策定し、国連の認証だけに頼らず独自に厳格管理する」としている。

今後の見通し

欧州委員会は7月2日に正式発表後、年内をめどに加盟国および欧州議会との交渉を開始する。11月のCOP30(ブラジル)までに各国が提出する国別削減目標(NDC)との整合性が次の焦点となる。

EUは「2040年に90%削減という高い目標を維持しつつ、負担軽減策としての国際クレジットを限定的に活用する」という立場だが、フランスなど一部加盟国は「3%枠の引き上げ」を求める可能性がある。炭素除去(CDR)市場の成長と信頼性担保が、今後の欧州気候政策の実効性とグローバルリーダーシップの試金石となる。