米ベゾス・アース基金(Bezos Earth Fund)は23日、人工知能(AI)を活用した気候変動対策を支援する「AI for Climate and Nature Grand Challenge」の第2フェーズ受賞者15チームを発表した。総額3,000万ドル(約45億円)の助成の一部として、ヤエール大学(Yale University)関連の2プロジェクトが選ばれた。いずれも炭素除去(CDR)および温室効果ガス削減分野における先進的AI活用を特徴としている。

受賞した2チームは、海洋炭素除去(mCDR)の予測システム開発と、家畜のメタン排出削減を目的とした「ルーメン・デジタルツイン」構築に取り組む研究グループである。いずれも今後2年間で200万ドル(約3億円)の資金提供を受ける。

- 海洋炭素除去「mCDR Stack」 AIで日次から千年スケールまで予測

- 家畜メタン削減のAIツイン 飼料戦略を最適化

- 「AIを地球の味方に」 基金の新潮流

海洋炭素除去「mCDR Stack」 AIで日次から千年スケールまで予測

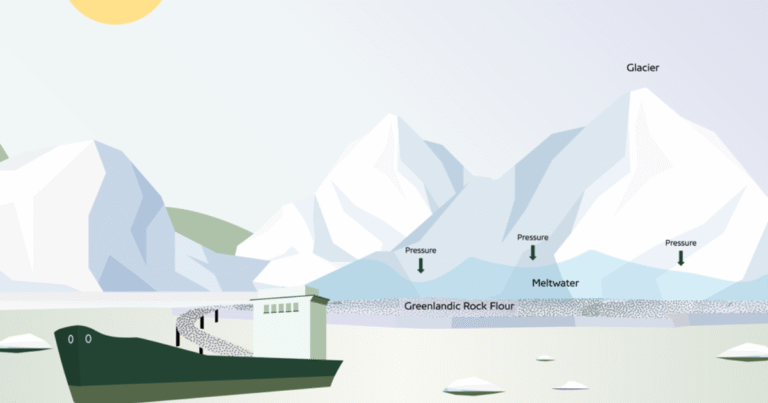

ヤエール大学の自然炭素捕捉センター(YCNCC)と地球惑星科学学科の研究チームは、AIを活用して海洋ベースの炭素除去効果を予測するモデル「mCDR Stack」を開発中だ。開発を率いるのはエリザベス・ヤンコフスキー准教授と研究科学者ルーク・グロージュ氏である。

このモデルは、AIと物理シミュレーションを統合した新しいGPU最適化型の海洋モデルと生物地球化学モデルを組み合わせ、炭素除去の測定・報告・検証(MRV)を強化する。NVIDIAのシステムによるAI大気予測を取り入れることで、1日単位の除去量や長期的な除去耐久性を可視化できるのが特徴だ。

ヤンコフスキー氏は「mCDR Stackは、海洋ベースのCDRを科学的に定量化し、業界標準を確立する可能性がある」と述べた。このシステムは、数時間で10年スケール、数日で1000年スケールのシミュレーションを実行できる点でも画期的とされる。

家畜メタン削減のAIツイン 飼料戦略を最適化

もう一つのヤエール関連プロジェクトは、同大学工学応用科学部のプルショッタム・ディキシット教授が主導し、国際熱帯農業センター(CIAT)および国際生物多様性同盟(Bioversity International)と連携して進める「ルーメン・デジタルツイン」だ。

AIを用いて仮想的な家畜群を再現し、どの飼料成分や環境条件が最もメタン排出を減らすかを特定できる。これにより、家畜部門の排出削減と炭素クレジット創出の両立が期待される。ディキシット氏は「AIが畜産分野の気候対応策を加速させる鍵になる」と指摘した。

「AIを地球の味方に」 基金の新潮流

ベゾス・アース基金のAI担当ディレクター、アメン・ラ・マシャリキ博士は「AIを環境のために活かすことが我々の使命だ。今回の受賞者は、AIが科学的根拠に基づいて地球にポジティブな影響を与えることを示している」と述べた。

同基金は2024年に同チャレンジを開始し、これまでに世界中の科学者、企業、環境団体と協働してAIの応用を支援している。今回の受賞には、アマゾン・ウェブ・サービス(AWS)、グーグル.org、マイクロソフト・リサーチなどが協賛し、技術的支援を提供した。

ジェフ・ベゾス氏が設立したベゾス・アース基金は、気候変動対策に総額100億ドル(約1兆5,000億円)を拠出する世界最大級の民間環境基金であり、今回の助成は「AI×CDR」という新潮流を示すものとなった。