金融庁カーボンクレジット取引インフラ検討会解説シリーズ

第4回パート1

2025年1月28日、金融庁が主催する「カーボン・クレジット取引に関する金融インフラのあり方等に係る検討会」(第4回)が開催された。

本会合では、取引プラットフォームの具体像とリスク管理の高度化を中心に、東京証券取引所・Carbon EX・enechainの3社が国内での実践例を示し、国内ボランタリーカーボンクレジット市場の活性化に向けた課題を洗い出した。

前回(第3回)検討会の論点整理

前回の第2回では仲介・トレーディング・保険という三つの観点からプレーヤーの役割が整理された。

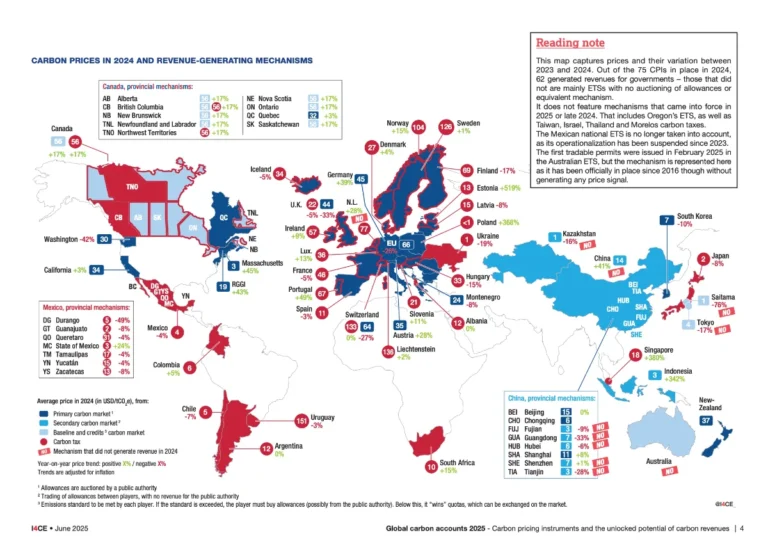

- 証券会社(大和証券)はEU ETSで金融機関が先物市場を支える構図を紹介し、流動性向上とヘッジ機能の重要性を強調。

- 商社(三菱商事)は高コストながら注目が集まる技術由来の除去系クレジットの需要を下支えする「事前購入コミットメント」の効果を解説。

- 保険会社(東京海上日動)はグリーンウォッシング対応費用などを補償する専用保険の商品設計を示し、多面的リスクの顕在化を指摘。

投資家保護の観点では、利用者がカーボンクレジットの属性を理解できる説明責任を強めるべきとの声が相次ぎ、市場黎明期に過度なハードローを導入するよりも、ガイドラインやソフトローで機動的に対応する方が適切だとの合意が得られた。

流通市場の構造と標準化の意義

冒頭、事務局は改めて、創出・登録簿管理者・仲介・プラットフォーム・購入企業が相互に連携するエコシステムを提示し、登録簿と決済機能を備えた中央集権的取引プラットフォームが市場アクセスと価格透明性を高める鍵になると説明した。

これに対し、標準化されたコントラクトが増えれば、OTC中心の市場に比べ参加主体が拡大し、価格構築が迅速化するとの指摘も添えられた。

海外取引所の最新動向 Xpansiv、ICE、CIX、LSE

- Xpansiv(米):スポット市場「CBL market」を通じ、2020年以降で累計3億トン超を取引し、世界のボランタリーカーボンクレジット市場の約9割を占めると報告している。日本ではenechainと提携している。

- ICE:EUA先物が合計で平均37,574/日、未決済5.48億トン(2024年12月時点)に達し、クリアリングハウスが受渡しを保証している。

- Climate Impact X(CIX)はマーケットプレイス、取引所、オークションを一体化させた「ハブ」モデルを採用し、品質評価や決済サービスも提供して流通全体を支援しいる。

- ロンドン証券取引所グループ(LSE Group)はVCM指定制度により、上場企業がカーボンクレジットを現物配当として発行・償却できる枠組みを構築し、機関投資家の参入を促進している。

これら海外事例はいずれも「流動性確保」「決済リスク低減」「価格情報の公開」への取り組みが共通項であり、日本市場に示唆を与える。

IOSCO最終報告書が示すグッドプラクティス

IOSCOは2024年11月にボランタリーカーボンクレジット市場向け最終報告書を公表し、二次市場に関しては「公正な市場アクセス」「取引データ公開」「事前・事後開示」「ガバナンス」「リスク管理」などのグッドプラクティスを掲げた。

会合で示された今後の論点

事務局は、国内市場活性化に向けて

- ①多様な取引形態の共存を前提とした流動性向上策

- ②IOSCO基準を踏まえた情報公開・モニタリング・利益相反管理の優先実装

という二つの柱を提示。 また、2026年度本格稼働予定のGX-ETSとの整合性確保も議題に上り、EU ETSや韓国ETSの事例を参考にした制度設計の必要性が指摘された。

参考:金融庁.「カーボン・クレジット取引に関する金融インフラのあり方等に係る検討会」(第4回)議事録.令和7年1月28日

参考:金融庁.「カーボン・クレジット取引に関する金融インフラのあり方等に係る検討会」(第4回)議事次第.令和7年1月28日