経済産業省資源エネルギー庁は10月10日、排出量取引制度(GX-ETS)の下で発電部門の排出削減を誘導する「発電ベンチマーク」の算定式案を公表した。石炭・LNG・石油系の燃料別に段階的な削減水準を設定し、2033年度からは全火力発電を対象に統一基準を導入する方針を示した。2050年カーボンニュートラル実現への移行路線を具体化する初の設計案となる。

資源エネルギー庁(電力・ガス事業部)が示した発電ベンチマーク案は、GX-ETS第2フェーズ(2026年度~2032年度)を対象とし、火力発電のCO2排出量を算定基準とする。開始当初3年間は燃料種別のベンチマークを採用し、2029年度以降は燃料別と全火力平均の加重比率を変動させながら統合的な水準へ移行。2033年度から始まる第3フェーズでは、燃料種別を問わない「全火力BM水準」を適用する構えだ。

算定式では、各発電事業者の2023~2025年度平均の発電電力量を基準活動量とし、そこに目指すべき排出原単位を乗じて割当量を決定する。初期段階では現行実績上位の一定割合(上位X%)を基準とし、毎年度段階的に削減水準(上位Y%)へ引き下げる。例えば、2026年度に2.0t-CO2/tから2030年度には1.8t-CO2/tに低減するケースが示された。

会合では、発電事業者の技術投資への影響を考慮しつつ、「現実的かつ実行可能な水準設定が不可欠」との意見が相次いだ。特に石炭火力については、供給安定を損なわない範囲での段階的移行が求められ、非化石価値取引市場との整合性も議論された。

また、CO2削減の観点から副生ガス利用を阻害しない制度設計を求める声や、水素・アンモニア混焼など非化石燃料を発電活動量に含める案が提示された。一方で、沖縄のような独立系統地域には特例的配慮が必要との指摘もあり、地域事情に応じた補正の検討が進められる。

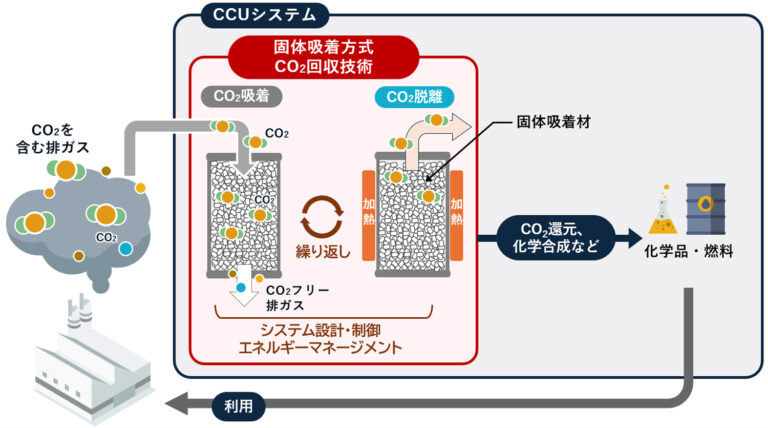

ベンチマーク制度の強化は、排出量取引市場における価格シグナルを通じて、再エネ・原子力・CCS(炭素回収・貯留)などの投資を誘発することが狙いだ。2030年代前半にかけては、排出枠のオークション販売が拡大し、CO2排出コストが実質的に全電源へ波及する見通しとなる。

制度設計の最終案は、今秋にも排出量取引制度小委員会に提示される予定。2050年に向け、発電分野での脱炭素化ロードマップが制度的に明確化するかが注目される。